經(jīng)歷了30多年快速的城鎮(zhèn)化之后,鄉(xiāng)村開始大面積凋敝�,承載燦爛農(nóng)業(yè)文明的鄉(xiāng)村遺產(chǎn)面臨前所未有的挑戰(zhàn);同時(shí)�,一波不可阻擋的逆城鎮(zhèn)化暗流正在涌動(dòng),一場(chǎng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”正在襲來�����,對(duì)遺產(chǎn)村落保護(hù)來說����,這既是一次歷史性的機(jī)遇,也可能是歷史性的大災(zāi)難�。消極保護(hù)的思想顯然已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)代社會(huì)的需求,并已經(jīng)證明注定失敗�。積極面對(duì)挑戰(zhàn),盡快探索新時(shí)代的遺產(chǎn)村落保護(hù)途徑和方法���,刻不容緩���。面對(duì)復(fù)雜的鄉(xiāng)村社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件,只有通過實(shí)驗(yàn)����,才能找到問題的癥結(jié),并獲得解決之策。文章表達(dá)了關(guān)于“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”的觀點(diǎn)��,提出了此背景下的遺產(chǎn)

截至2016年11月8日�����,住建部公布的共4批中國傳統(tǒng)村落已經(jīng)有4 157個(gè)①���。其中�����,由住建部和國家文物局共同組織評(píng)選的��、保存文物特別豐富且具有重大歷史價(jià)值和文化代表性的中國歷史文化名村�,共6批���、276座��。但實(shí)際上���,中國富有文化遺產(chǎn)的村落何止以百萬計(jì)!盡管其中的大多數(shù)并未得到官方的保護(hù)��,但它們都有大量物質(zhì)的和非物質(zhì)的文化遺產(chǎn)�,在這里筆者將這些村落泛稱為遺產(chǎn)村落。

關(guān)于遺產(chǎn)村落的保護(hù)����、利用和發(fā)展問題,近來已經(jīng)成為學(xué)界的一個(gè)熱點(diǎn)�,文獻(xiàn)汗牛充棟。其中大量文獻(xiàn)都對(duì)保護(hù)這些遺產(chǎn)村落發(fā)出了強(qiáng)烈的呼吁[1-6]�����。多年來�,老一代學(xué)者如馮驥才、陳志華�����、阮儀山等的開拓性工作���,以及大量民間團(tuán)體的積極參與和不懈呼吁���,加之明智官員的積極推動(dòng)[7-9],這些對(duì)促進(jìn)中國官方的遺產(chǎn)村落保護(hù)工作��,無疑起到了關(guān)鍵的作用。

學(xué)理方面�����,有學(xué)者對(duì)一些遺產(chǎn)村落的一些普遍性問題進(jìn)行了廣泛的研究和梳理�,包括中國遺產(chǎn)村落的性質(zhì)以及其價(jià)值、分類和評(píng)價(jià)等[10-19]�����。學(xué)界的基本看法是遺產(chǎn)村落不僅是物質(zhì)的�,也包含豐富的非物質(zhì)的內(nèi)容,都應(yīng)該系統(tǒng)�、完整地保護(hù);同時(shí)���,遺產(chǎn)村落是活的景觀���,不是死的文物,需要與生活其中的主體統(tǒng)一來研究和認(rèn)識(shí)���,需要在發(fā)展和利用中保護(hù)����。

政策法規(guī)和機(jī)制建設(shè),是建設(shè)遺產(chǎn)村落保護(hù)與發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵[9]��,這方面中國目前十分缺乏�,亟待完善���。學(xué)者普遍認(rèn)為:關(guān)鍵是如何處理政府���、村民和發(fā)展商的關(guān)系。政府�����、村民和發(fā)展商都應(yīng)該發(fā)揮各自的作用�,互為依存,協(xié)同作用[20-24]�����。研究的問題包括近年來熱議的PPP(即政府與社會(huì)資本合作伙伴關(guān)系)模式如何在遺產(chǎn)村落的保護(hù)和發(fā)展中應(yīng)用[25]��。

盡管經(jīng)濟(jì)發(fā)展���,特別是旅游開發(fā)被認(rèn)為是遺產(chǎn)村落破壞的一個(gè)主要原因而遭到部分學(xué)者的激烈反對(duì)[26]�����;但是關(guān)于遺產(chǎn)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展�,尤其是與旅游開發(fā)的關(guān)系的研究仍然是遺產(chǎn)保護(hù)和利用關(guān)注的重點(diǎn)[27-35]。不同學(xué)者由于專業(yè)不同��,立場(chǎng)方法各不相同����,所見和掌握的材料不同,形成不同的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)��,有的甚至完全相左--從激烈的反對(duì)派�,到激進(jìn)的支持派。

技術(shù)方面�,遺產(chǎn)村落的保護(hù)與利用的策略、途徑以及設(shè)計(jì)與建造�,一直是設(shè)計(jì)學(xué)(建筑、景觀和規(guī)劃)的一個(gè)專業(yè)重點(diǎn)�,部分研究人員把遺產(chǎn)活化作為遺產(chǎn)村落保護(hù)和發(fā)展的關(guān)鍵策略來探討[36,37];許多學(xué)者探討如何用有機(jī)更新的方式�����,將新與舊結(jié)合���,探討發(fā)展之中保護(hù)[38-42]�����?��;诙嗄赀z產(chǎn)村落規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)踐�,俞孔堅(jiān)等[43]提出了在城鎮(zhèn)化過程中��,避免簡(jiǎn)單拆除村落����,而是用網(wǎng)絡(luò)化和拼貼的方法來拯救遺產(chǎn)村落����,同時(shí)實(shí)現(xiàn)村落的發(fā)展。更值得關(guān)注的是���,目前已經(jīng)有一大批青年設(shè)計(jì)師����,投身于遺產(chǎn)村落的鄉(xiāng)村建設(shè)工作���。不但自己設(shè)計(jì)�����,而且自己籌資和經(jīng)營(yíng)民宿��,進(jìn)行非物質(zhì)遺產(chǎn)的保護(hù)和開發(fā)利用���,已經(jīng)形成了一大批實(shí)驗(yàn)成果�����。有成功��,也有失敗�,值得總結(jié)和研討�。

以往關(guān)于遺產(chǎn)村落的大量探討大都把城鎮(zhèn)化作為遺產(chǎn)村落消失的一個(gè)核心原因,這似乎是一個(gè)客觀的事實(shí)��。但城市化過程本身也是在發(fā)展的�����,任何一個(gè)國家的城鎮(zhèn)化到了一定階段,必然要伴隨一種逆向城鎮(zhèn)化的現(xiàn)象(原因有多種)����。筆者認(rèn)為,這種逆向城鎮(zhèn)化實(shí)際上是城鎮(zhèn)化的一種高級(jí)階段�����,在中國經(jīng)歷了一段局部和緩慢進(jìn)程之后����,到了近年將演變?yōu)橐粓?chǎng)不可忽視的、爆發(fā)式的浪潮--“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)” [44]��。本文在以上綜述基礎(chǔ)上���,將遺產(chǎn)村落的課題放到這樣一個(gè)大的社會(huì)發(fā)展背景下來進(jìn)行討論,并通過徽州西溪南村的一個(gè)實(shí)踐�,來嘗試為遺產(chǎn)村落的保護(hù)和復(fù)興尋找出路。

1 “新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”及中國遺產(chǎn)村落面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

1.1 “新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”

這里所說的“新上山下鄉(xiāng)”是一種為追求新的生活方式而帶來的新的人口流動(dòng)趨勢(shì)(不妨叫做“新山鄉(xiāng)人”)���、新的城鄉(xiāng)關(guān)系���,繼而影響新的土地制度、新的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、新的鄉(xiāng)村景觀�、新的經(jīng)濟(jì)與文化、新的美學(xué)��,以及新的社會(huì)形態(tài)���。

所謂的“新”是針對(duì)始于20世紀(jì)50年代中期����,止于20世紀(jì)70年代末的舊“上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”而言的��,它既是一個(gè)具有世界普遍意義的“逆城市化”過程���,更是一場(chǎng)具有中國特有的“鄉(xiāng)村城市化”和鄉(xiāng)村復(fù)興運(yùn)動(dòng)�。深刻理解這場(chǎng)悄然到來���,但勢(shì)必成為大潮的“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”����,理解其對(duì)中國社會(huì)及每個(gè)人帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)�,遺產(chǎn)村落的保護(hù)和復(fù)興問題,以及制定合理的方針政策��,都是具有重要的意義。與對(duì)城鎮(zhèn)化的研究相比�����,學(xué)界關(guān)于具有中國特色的“新上山下鄉(xiāng)”這一現(xiàn)象的探討雖然已經(jīng)開始�,但遠(yuǎn)沒有深入,而我們很快就可以發(fā)現(xiàn)�,國家現(xiàn)行的一些政策顯然與這一必然的趨勢(shì)相違背,而我們關(guān)于鄉(xiāng)村建設(shè)的理念和規(guī)劃設(shè)計(jì)方法都是不成系統(tǒng)甚至謬誤百出�,以至于造成當(dāng)今城鄉(xiāng)關(guān)系中亂象環(huán)生,大地生態(tài)和文化景觀破壞嚴(yán)重�����,危機(jī)四伏�����。遺產(chǎn)村落面臨的挑戰(zhàn)尤其嚴(yán)峻�����,而且���,許多地方已然成災(zāi)。

這場(chǎng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”發(fā)生的背景是在中國城鎮(zhèn)化人口達(dá)到半數(shù)以上、城市人口的人均收入快速增長(zhǎng)��、區(qū)域交通的改善以及個(gè)體出行能力的飛速提升��、城市環(huán)境惡化�、環(huán)境意識(shí)和生命健康意識(shí)的覺醒、鄉(xiāng)土景觀特別是傳統(tǒng)村落的再發(fā)現(xiàn)等背景下發(fā)生的�����。一方面�,與歐美在20世紀(jì)30年代特別是二戰(zhàn)之后普遍出現(xiàn)的郊區(qū)化具有相似的背景,具有世界城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化進(jìn)程的必然性和普遍性���;另一方面���,由于中國擁有特定歷史背景下的特殊人群,以及當(dāng)代技術(shù)特別是高鐵和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展��,使得中國的“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”有其獨(dú)特性���。

(1)主體特征:衣錦還鄉(xiāng)��。延續(xù)達(dá)20年的那場(chǎng)轟轟烈烈的舊“上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”����,讓整整一代中國城里人、數(shù)以千萬計(jì)的青年�����,被迫改變生活方式和事業(yè)軌跡��。而正是這一代人�,將成為這場(chǎng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”的排頭兵。但這次�,他們不是被動(dòng)的,而是為自由而來���,帶著要“望得見山�����,看得見水���,記得住鄉(xiāng)愁”的棲居理想,為新生活而來到鄉(xiāng)下�����。緊隨其后的是改革開放后涌入城市的一代人�,特別是具有農(nóng)村出生與生活背景的嬰兒潮一代(20世紀(jì)60年代初出生)。這些人的一個(gè)共同特點(diǎn)就是鄉(xiāng)土情結(jié)��。青少年時(shí)代的農(nóng)村經(jīng)歷�,跨越2個(gè)時(shí)代(農(nóng)業(yè)、工業(yè))的鮮明的經(jīng)歷比較���,在他們的心靈上烙下了深深的懷舊情結(jié)�����。這個(gè)群體有相近的經(jīng)歷和價(jià)值認(rèn)同���,數(shù)量眾多,目前在中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面占據(jù)關(guān)鍵的和主導(dǎo)的地位�。雖然他們已經(jīng)退休或面臨退休,但其生活方式的改變將足以形成一場(chǎng)大規(guī)模的運(yùn)動(dòng)--“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”����。回歸田園是他們下半輩子的理想�����。他們并不是到鄉(xiāng)下當(dāng)農(nóng)民,而更多的是“衣錦還鄉(xiāng)”��,或退休養(yǎng)老�,或周末休閑。繼而�����,年輕一代的城市白領(lǐng)隨之而來���,也將在鄉(xiāng)村尋求第二家居生活�����,并將成為新鄉(xiāng)村生活的主力軍���。

(2)新城鄉(xiāng)關(guān)系:生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)。隨著“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”時(shí)代的到來�����,中國的城鄉(xiāng)關(guān)系將發(fā)生深刻的改變��。在舊“上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”時(shí)代,中國的城鄉(xiāng)關(guān)系中����,城市是消費(fèi)者���,享受食物供應(yīng)和各種社會(huì)文化的服務(wù)����;而鄉(xiāng)村是生產(chǎn)者��,主要進(jìn)行食物的生產(chǎn)��。在過去漫長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)時(shí)代��,農(nóng)業(yè)對(duì)中國GDP的貢獻(xiàn)將近總額的90%���,即使30年前仍然為30%�����。而今天����,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)只占GDP的10%不到���。新鄉(xiāng)村將成為生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)(ecosystem services)或景觀服務(wù)(landscape services)的消費(fèi)場(chǎng)所�����,而這些服務(wù)在當(dāng)代中國城市中是貧乏和低質(zhì)量的�����,包括:干凈的食物和水�、氣候、休閑與精神服務(wù)���、審美啟智��。這需要對(duì)鄉(xiāng)村和鄉(xiāng)村生態(tài)系統(tǒng)的價(jià)值有重新的認(rèn)識(shí)�。維護(hù)和改善這種景觀服務(wù)將成為未來鄉(xiāng)村管理和設(shè)計(jì)的核心目標(biāo)��。

(3)新基礎(chǔ)設(shè)施:時(shí)間距離���。 20世紀(jì)初��,霍華德的“田園城市”是城市人向往鄉(xiāng)村生活的經(jīng)典模式���,這是建立在蒸汽機(jī)和鐵路基礎(chǔ)上的城鎮(zhèn)化�,也是城市郊區(qū)化的途徑�;然而,由于小汽車的發(fā)展����,使田園城市理想變?yōu)樘飯@郊區(qū)的現(xiàn)實(shí)�,實(shí)際上導(dǎo)致了城市的蔓延。中國的“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”應(yīng)該可以避免這樣的蔓延��。高鐵可以將城鄉(xiāng)的時(shí)間距離拉近����。這就意味著中國有一大批鄉(xiāng)村將在“新上山下鄉(xiāng)”可及的范圍之內(nèi),包括舊“上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”時(shí)代的偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村也有可能納入瞬間可達(dá)的范圍之內(nèi)����。網(wǎng)絡(luò)的普及和與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,使生活和生產(chǎn)的服務(wù)變得異常便捷�����。所以����,數(shù)以萬計(jì)的中國鄉(xiāng)村將構(gòu)成吸納尋求新山鄉(xiāng)生活的城市人的“海綿體”���。這個(gè)“海綿體”的基礎(chǔ)設(shè)施特征是:快速的區(qū)域交通與慢速的鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合,前者滿足逃離和聯(lián)接城市�,后者滿足鄉(xiāng)村的慢生活需求。

(4)新鄉(xiāng)村的形態(tài):插隊(duì)與拼貼����。可以預(yù)見���,“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”帶來的新鄉(xiāng)村與美國蔓延式的郊區(qū)化有完全不同的形態(tài)����。中國土地的稀缺性及既定的最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度(如果能堅(jiān)守)�����,使現(xiàn)有村莊將是城里來的新鄉(xiāng)民的安居首選���。當(dāng)然�����,宜居性��,包括氣候����、山水環(huán)境、區(qū)域交通的時(shí)間距離��、歷史文化與民風(fēng)將決定村落是否能成為受歡迎的新鄉(xiāng)村���。插隊(duì)和拼貼將成為新山鄉(xiāng)人棲居的模式。隨著大部分原有鄉(xiāng)下人繼續(xù)進(jìn)入城市謀生����,衣錦還鄉(xiāng)的城里人將入駐騰空的宅基。很快���,部分鄉(xiāng)下的住房?jī)r(jià)格將堪比城市普通住房�����。

(5)鄉(xiāng)村的復(fù)興:舊遺產(chǎn)與新生活和新經(jīng)濟(jì)���。 “新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”將復(fù)興中國的部分鄉(xiāng)村��。經(jīng)濟(jì)上�,利潤(rùn)微薄的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將與服務(wù)業(yè)和加工業(yè)相結(jié)合�,產(chǎn)生高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈,滿足新山鄉(xiāng)人的消費(fèi)需求�;而隨著新山鄉(xiāng)人的進(jìn)入,以網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為代表的城市新經(jīng)濟(jì)也將被帶入鄉(xiāng)村����,繼而是其他服務(wù)性產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟(jì)得以復(fù)興�。近年來浙江興起的特色小鎮(zhèn),正是這種鄉(xiāng)村復(fù)興的表現(xiàn)�����。

在文化上�����,中國的新鄉(xiāng)村將不同于北美的郊區(qū)化社區(qū)--在北美���,汽車交通連接一個(gè)個(gè)枯燥的��、景觀單一的獨(dú)立家居和封閉式社區(qū)���,缺乏歷史文化的根基�,彌漫著浪費(fèi)型的生活方式和冷漠的鄰里關(guān)系��。相反�����,中國的郊區(qū)將以數(shù)以萬計(jì)的舊鄉(xiāng)村為基礎(chǔ)發(fā)展起來����,更像歐洲的鄉(xiāng)村。

中國農(nóng)業(yè)文明過程中�����,舊有的鄉(xiāng)紳文化為中國許多古村落留下了豐厚的物質(zhì)和非物質(zhì)遺產(chǎn)���,成為社區(qū)文化認(rèn)同的基礎(chǔ),從而吸引新山鄉(xiāng)人并使其生活充滿詩情畫意����。與此同時(shí),新山鄉(xiāng)人將帶來新文化��,包括時(shí)尚和科技文化,它們與舊有的文化遺產(chǎn)相雜交�,從而形成具有時(shí)代性又有地方個(gè)性的新文化,使凋蔽的廣大鄉(xiāng)村得以實(shí)現(xiàn)文化和經(jīng)濟(jì)的復(fù)興��。一種新美學(xué)���、新生活和新文化將在中國鄉(xiāng)村繁榮�����。

1.2 “新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”使中國遺產(chǎn)村落面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

上述關(guān)于“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”的描繪���,是中國城鎮(zhèn)化發(fā)展的最高形態(tài),也是歷史的必然���。它將給中國廣大鄉(xiāng)村帶來前所未有的巨變��,尤其將對(duì)中國遺產(chǎn)村落的保護(hù)帶來巨大的挑戰(zhàn)�。

(1)對(duì)鄉(xiāng)村土地和財(cái)產(chǎn)制度的挑戰(zhàn)��,特別是農(nóng)村宅基地政策的挑戰(zhàn)�����。同地同權(quán),宅基地的市場(chǎng)化將是必然趨勢(shì)���。而遺產(chǎn)村落大量遺產(chǎn)的確權(quán)問題必將影響其保護(hù)和利用的工作���。

(2)對(duì)鄉(xiāng)村建設(shè)的挑戰(zhàn)。遺產(chǎn)村落從以生產(chǎn)為目標(biāo)�����,轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┺r(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和景觀的綜合服務(wù)為目標(biāo)�。

(3)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方式的挑戰(zhàn)。包括交通基礎(chǔ)設(shè)施���、水利基礎(chǔ)設(shè)施方面的挑戰(zhàn)�����。需要讓遺產(chǎn)村落滿足新山鄉(xiāng)人的生活方式,特別是慢生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求�,而非城市化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(4)對(duì)社會(huì)組織方式的挑戰(zhàn)�。“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”意味著需要建立新的鄉(xiāng)村自治和鄰里關(guān)系��,來維護(hù)新的鄉(xiāng)村秩序。

中國城鄉(xiāng)結(jié)合部的種種亂象(包括小產(chǎn)權(quán)問題)����,“三農(nóng)”問題遲遲不能解決,鄉(xiāng)村整體水生態(tài)系統(tǒng)的嚴(yán)重破壞�,遺產(chǎn)村落的凋蔽,鄉(xiāng)村風(fēng)貌和文化遺產(chǎn)的大面積的破壞性建設(shè)��,泛濫的水利工程和盲目的道路及基礎(chǔ)設(shè)施���,在一定程度上可以歸咎于決策部門對(duì)這一新的城鎮(zhèn)化趨勢(shì)——“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”的規(guī)律缺乏認(rèn)識(shí)�,現(xiàn)行法規(guī)制度嚴(yán)重落后于時(shí)代發(fā)展需求��,對(duì)鄉(xiāng)村的價(jià)值缺乏認(rèn)識(shí)及規(guī)劃建設(shè)方式產(chǎn)生嚴(yán)重失誤等�。因此,我們要充分抓住“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”之機(jī)遇����,盡快在土地制度、鄉(xiāng)村建設(shè)����、社會(huì)治理等方面理清思路,用積極的態(tài)度迎接這場(chǎng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”的到來。

中國鄉(xiāng)村的文化遺產(chǎn)保護(hù)和利用�����,必須在這樣的社會(huì)大背景下來理解����,學(xué)界必須盡快針對(duì)這樣的大背景來開展研究,管理部門也必須針對(duì)這樣大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)��,制定有關(guān)鄉(xiāng)村遺產(chǎn)的保護(hù)和利用的政策及法規(guī)�。

2 “新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”背景下的遺產(chǎn)村落保護(hù)與利用途徑

針對(duì)上述“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”給遺產(chǎn)村落帶來的巨大挑戰(zhàn)和機(jī)遇,筆者提出了針對(duì)遺產(chǎn)村落的保護(hù)和利用的行動(dòng)框架��。該框架的核心思想是:面對(duì)中國城鎮(zhèn)化高級(jí)階段的“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”���,中國的遺產(chǎn)村落保護(hù)應(yīng)該走積極利用之路�����,而非被動(dòng)保護(hù)�,要將死的遺產(chǎn)變?yōu)榛畹馁Y產(chǎn)�����。最終實(shí)現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)文明遺產(chǎn)的可持續(xù)保護(hù)和利用�,并在當(dāng)代產(chǎn)生新的價(jià)值,實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村的復(fù)興����。這個(gè)框架主要包括6個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.1 秩序重建

引入有情懷和資本的發(fā)展商��,與當(dāng)?shù)卣袜l(xiāng)民建立長(zhǎng)期合作關(guān)系���,形成利益共同體��;建立新的鄉(xiāng)村自治委員會(huì)�����,形成共同管理的機(jī)制����,共同制定鄉(xiāng)規(guī)民約����;共同討論規(guī)劃,審查規(guī)劃�����,監(jiān)督文化遺產(chǎn)保護(hù)和鄉(xiāng)村風(fēng)貌的改善,推進(jìn)村莊衛(wèi)生及社會(huì)秩序的改善�。這是一項(xiàng)艱難的工作,但又不可回避�����。無論是搬空村民進(jìn)行整體旅游開發(fā)的模式�����,還是放任村民自發(fā)搞旅游的模式���,在當(dāng)今中國都只能適用于極個(gè)別特例�。前者導(dǎo)致遺產(chǎn)村落靈魂的喪失����,后者則往往導(dǎo)致村里人蓋城市風(fēng)格的房子,遺產(chǎn)村落的風(fēng)貌迅速喪失���。所以����,建立一個(gè)由政府、村民和投資者共同組成的利益共同體和聯(lián)合管理社區(qū)�,重建鄉(xiāng)村秩序,是遺產(chǎn)村落保護(hù)的第一步�。

2.2 本底精讀

系統(tǒng)摸清遺產(chǎn)村落的家底�����,避免無意識(shí)的遺產(chǎn)破壞�����,在此基礎(chǔ)上逐步修繕古村落���。一個(gè)村落一本“書”�����,這本“書”內(nèi)涵豐富�����,由幾代甚至幾十代人書寫而成�����,包含關(guān)于人和自然的生態(tài)關(guān)系�����、人與人社會(huì)關(guān)系的科學(xué)和藝術(shù)的智慧�,關(guān)于族群或個(gè)體的歷史和故事,以及關(guān)于造田����、理水、營(yíng)居的技術(shù)富礦�����。精心閱讀和理解每一本遺產(chǎn)村落的“書”�,既是對(duì)歷史遺產(chǎn)負(fù)責(zé),也是面向未來的智庫開發(fā)��。它們不僅具有歷史文化傳承等方面的功能���,而且對(duì)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程���、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)等具有重要價(jià)值[7, 45]。摸清遺產(chǎn)家底��,是保護(hù)和利用的基礎(chǔ)。

2.3 觸媒激活

傳統(tǒng)村落的保護(hù)和復(fù)興關(guān)鍵之一在于激活[36]�����。曾經(jīng)輝煌的遺產(chǎn)村落往往有許多閑置的集體資產(chǎn)�����,如祠堂�����、糧庫���、學(xué)校、商店�,利用這些資產(chǎn)引入活化遺產(chǎn)村落的“觸媒(酶)”,植入有時(shí)代特色和活力的文化和產(chǎn)業(yè)��,特別是創(chuàng)意文化和產(chǎn)業(yè)���。這些資產(chǎn)的首先利用�����,可以避免與村民的產(chǎn)權(quán)糾葛��,保障投資者的利益���。它們是激活遺產(chǎn)村落的關(guān)鍵“穴位”�,使沉睡的遺產(chǎn)村落煥發(fā)青春���,給沉悶的鄉(xiāng)村生活帶來激情����,引發(fā)鄉(xiāng)村的文化復(fù)興��。

2.4 修補(bǔ)利用

每個(gè)凋敝的遺產(chǎn)村落有少則三分之一�、多則百分之百的廢棄宅基地和閑置建筑,部分宅基地可以用來接納城里來的新山鄉(xiāng)人和引入產(chǎn)業(yè)��,包括民宿和精品度假酒店�����、藝術(shù)家工作室�、創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)等。在這里��,對(duì)遺產(chǎn)的修補(bǔ)和利用技術(shù)要求很高,亟待建筑和村落的系統(tǒng)化的有機(jī)更新方法論以及相關(guān)技術(shù)的推廣�����,以實(shí)現(xiàn)新形勢(shì)下傳統(tǒng)村落繼續(xù)保持活力[39]�����。

2.5 比鄰鄉(xiāng)居

有限度地引入部分新建民居�,接納新上山下鄉(xiāng)人口。除了在舊宅基地上“插隊(duì)式”地引入新山鄉(xiāng)人外���,與遺產(chǎn)村落比鄰處,可以建設(shè)新村民居����,以接納足夠數(shù)量的城里人安家。這意味著需要規(guī)劃新增建設(shè)用地����。這樣的比鄰關(guān)系,可以在對(duì)原有遺產(chǎn)村落不造成破壞的前提下�,給村民帶來服務(wù)業(yè)的收入以及文化和教育水平的提升,同時(shí)有利于帶動(dòng)遺產(chǎn)村落的環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的改善��。

2.6 全域旅游

以遺產(chǎn)村落為依托,發(fā)展全域旅游����,包括:民宿發(fā)展,鄉(xiāng)土美食開發(fā)�,土特產(chǎn)品和鄉(xiāng)土非物質(zhì)遺產(chǎn)的發(fā)掘和利用,民俗傳承��,游覽線路的組織和開發(fā)�,環(huán)境解說系統(tǒng)的建立,藝術(shù)及設(shè)計(jì)展覽及創(chuàng)意文化和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與體驗(yàn)�����,等等��。通過遺產(chǎn)與新生活�����、新經(jīng)濟(jì)及新文化的聯(lián)姻���,帶動(dòng)遺產(chǎn)村落的全面復(fù)興�。在某種意義上,這是一種全域旅游的概念[46]��,這是遺產(chǎn)村落復(fù)興的最終目標(biāo)�。

3 徽州西溪南遺產(chǎn)村落保護(hù)與復(fù)興實(shí)踐

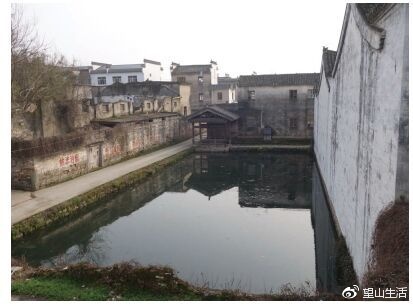

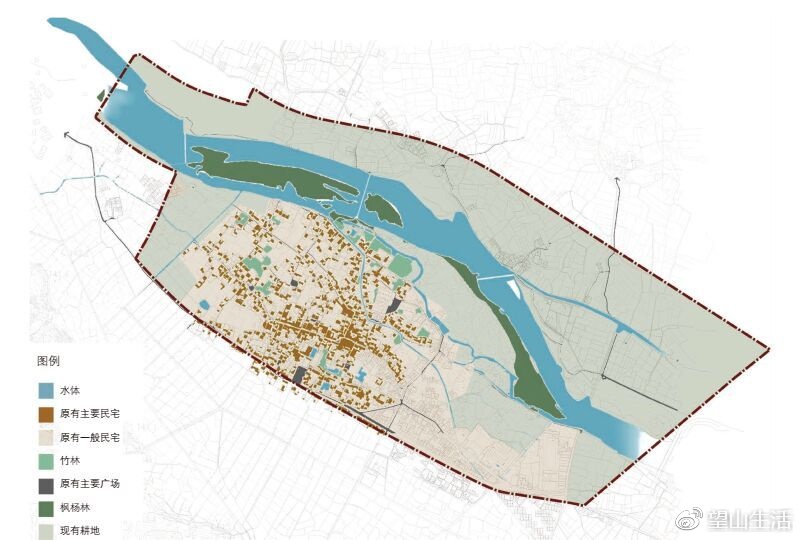

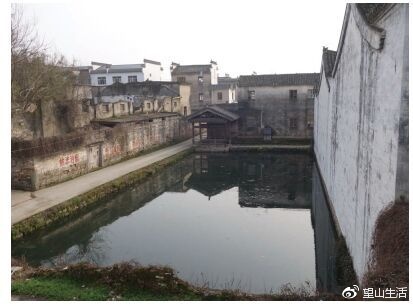

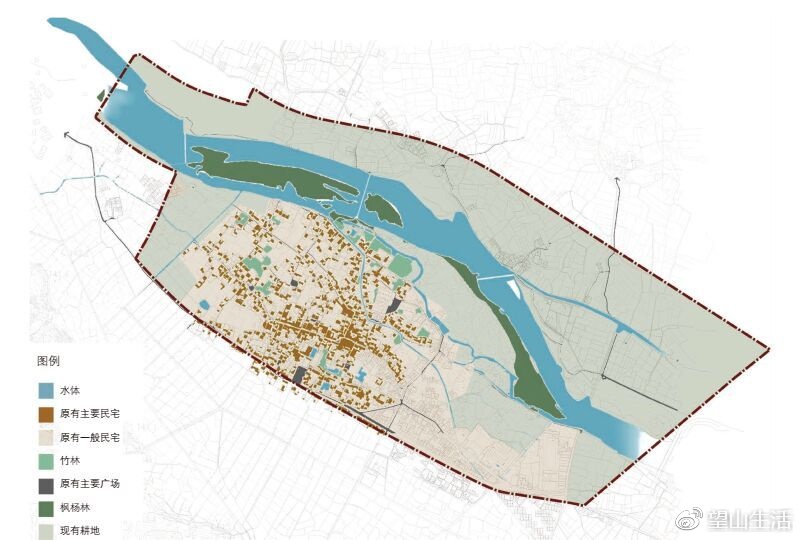

西溪南村位于安徽黃山市徽州區(qū)西溪南鎮(zhèn),人口規(guī)模約3 000人�,坐落在新安江的上游豐樂河上。離高鐵出口黃山北站約3公里����,離北京的高鐵時(shí)間約5個(gè)小時(shí);杭黃高鐵開通后��,離杭州高鐵時(shí)間約1.5小時(shí)�����,離上海的高鐵時(shí)間約2.5小時(shí)��。西溪南村在歷史上是徽州地區(qū)農(nóng)業(yè)文明的一個(gè)重要核心�,文化遺產(chǎn)非常豐富��,曾入選第3批“歷史文化名村”�����。但這個(gè)號(hào)稱徽州文化最為豐富的古村落,幾年前已經(jīng)凋蔽不堪�����,大部分青壯勞力外出務(wù)工�,村里留下老人、婦女和孩子們�,大量古民居坍塌棄用(圖 1和2)。

圖 1 凋敝的西溪南村:國家文物保護(hù)單位及其周邊建筑

圖 2 西溪南村留守的老人和婦女

基于對(duì)新上山下鄉(xiāng)的認(rèn)識(shí)�,我們認(rèn)為它將是“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”和遺產(chǎn)村落保護(hù)和復(fù)興實(shí)驗(yàn)的首選地。為此��,我們通過融資���,成立了一個(gè)實(shí)際的操作平臺(tái)--“望山生活”����。這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)始于2014年�,遵循上述工作框架(本文第2節(jié))開展保護(hù)與復(fù)興工作。

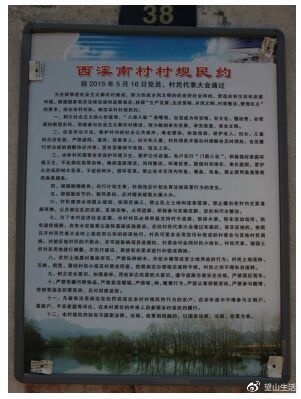

3.1 秩序重建

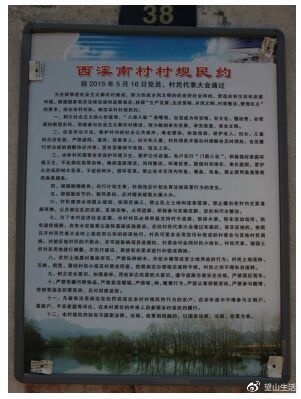

“望山生活”與西溪南鎮(zhèn)政府及鄉(xiāng)民��,通過合約的方式�,正式建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,形成利益共同體�,建立共同管理遺產(chǎn)村落的機(jī)制;幫助鄉(xiāng)民制定鄉(xiāng)規(guī)民約,與鄉(xiāng)村管理委員會(huì)共同討論規(guī)劃�,審查村級(jí)規(guī)劃,監(jiān)督文化遺產(chǎn)保護(hù)和鄉(xiāng)村風(fēng)貌的改善�,并保護(hù)了一些被忽略的遺產(chǎn),如豐樂河水利遺產(chǎn)廊道和水口林等�;推進(jìn)村莊衛(wèi)生及社會(huì)秩序的改善,目前已有顯著效果(圖 3)�。

圖 3 西溪南村的村規(guī)民約促進(jìn)鄉(xiāng)村秩序重建

3.2 本底精讀

西溪南的文化遺產(chǎn)非常豐富,包括水利����、園林、建筑和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)4類�����。

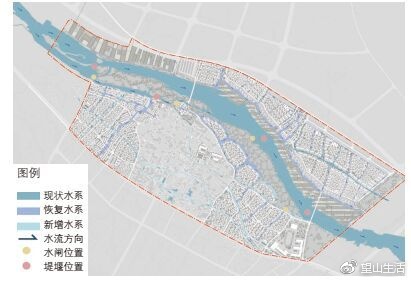

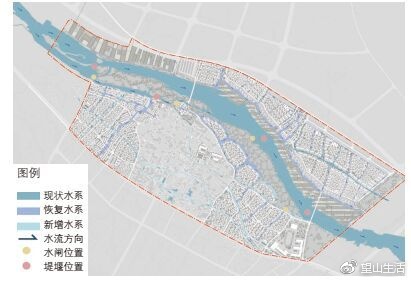

(1)水利文化遺產(chǎn)�����。西溪南村依豐樂河(在村界內(nèi)又稱西溪)而建�����。豐樂河源自黃山南麓����,是新安江上游的主要支流,水流清澈����,是古徽州文明的搖籃;其上建有發(fā)達(dá)的古徽州水利工程���,這些水利工程是西溪南的大門�,古徽商的黃金通道�,連接著蘇州、杭州����、揚(yáng)州這些江南“天堂”,使西溪南成為古徽州最富庶的地方����,有“歙邑首富”之美譽(yù),成為徽商歷史的重要構(gòu)成�。自宋朝起便興建起多項(xiàng)水利設(shè)施,被譽(yù)為“江南都江堰”?,F(xiàn)存水利遺產(chǎn)景觀豐富,包括河道上的低堰�、村中和田野上的水塘��、村中的水甽等���,以及由水、橋����、大樹、牌坊或亭臺(tái)等構(gòu)成的村落最重要的水口景觀�����。最有特色的水利遺產(chǎn)有雷堨�����、隴堨����、條堨和呂堨4條人工石堰,并形成相應(yīng)的水甽系統(tǒng)��,服務(wù)于灌溉和村民的生活(圖 4-6)����。

圖 4 豐樂河上的雷堨是西溪南村的主要引水系統(tǒng)����,始建于南宋祥興元年(1278年)

圖 5 西溪南水口景觀

圖 6 西溪南水系統(tǒng)圖

(2)園林文化遺產(chǎn)�。明清時(shí)期���,徽商將大量財(cái)力投入宅院建設(shè)�����,使徽州園林達(dá)到極盛���,西溪南便是中國古典私家園林的薈萃之地,徽州園林的精巧風(fēng)雅在這里可見一斑����。果園、野徑園���、釣雪園����、高士園���、十二樓等古園在河流�、楓楊林的掩映下,形成了一幅幅巧妙天成的畫圖�����。于是便有了歷史上聞名遐邇的豐溪八景--“古桐喬木”“梅溪書屋”“南山翠屏”“軸疇綠繞”“清溪涵月”“西隴藏云”“竹林鳳鳴”“山源春漲”�。而今西溪南十園中的果園、野徑園仍然風(fēng)韻猶存��。而整個(gè)村落的街巷和水系及廣場(chǎng)上��,都有亭臺(tái)穿插點(diǎn)綴��,儼然一座大園林(圖 7和8)�����。

圖 7 西溪南的“果園”廢墟 為明代唐伯虎和祝枝山所規(guī)劃���,占地20余畝

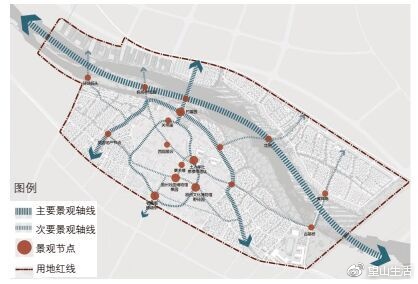

圖 8 西溪南的園林分布和景觀結(jié)構(gòu)

(3)建筑文化遺產(chǎn)���。西溪南的村落結(jié)構(gòu),總體東西走向���,坐北朝南��,勢(shì)如棋盤格局����,呈不規(guī)則長(zhǎng)方形�。寬1公里,長(zhǎng)2.5公里�,昔有“千灶萬丁”之稱。以街為經(jīng)�,以巷為緯,既東西貫通��,又南北暢達(dá)���。村以3條大動(dòng)脈為主線��,即由豐樂河上的條�����、隴��、雷三堨引入的主要水甽����。街依甽而行,屋緣街而建�,鱗次櫛比,夾峙有度�,建筑、水甽����、樓閣和廣場(chǎng)有機(jī)結(jié)合,構(gòu)成迷宮般的街巷�。村中擁有國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位--老屋閣和綠繞亭,以及大量的明清古建筑���,其中大部分已經(jīng)凋敝(圖 9)�。

圖 9 西溪南建筑遺產(chǎn)分類與分布圖

(4)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�����。西溪南古徽州文化氛圍濃厚�����,在徽墨、戲曲��、雕刻��、碑帖上均獨(dú)樹一幟�����,亦是中國收藏界的圣地��;徽州非物質(zhì)文化與自然人文���、物質(zhì)文化相融合,是彰顯徽州文化的“活化石”��,其形式多樣���,涉及音樂��、舞蹈���、戲劇、曲藝�、民俗等;圍繞西溪南八景的詩畫遺產(chǎn)豐厚,包括清代畫僧石濤所做《溪南八景》�,江南才子祝枝山的八景詩等;歷史上的水利和村莊及田畝的管理資料詳實(shí)�,也是極具價(jià)值的非物質(zhì)遺產(chǎn)。

3.3 觸媒激活

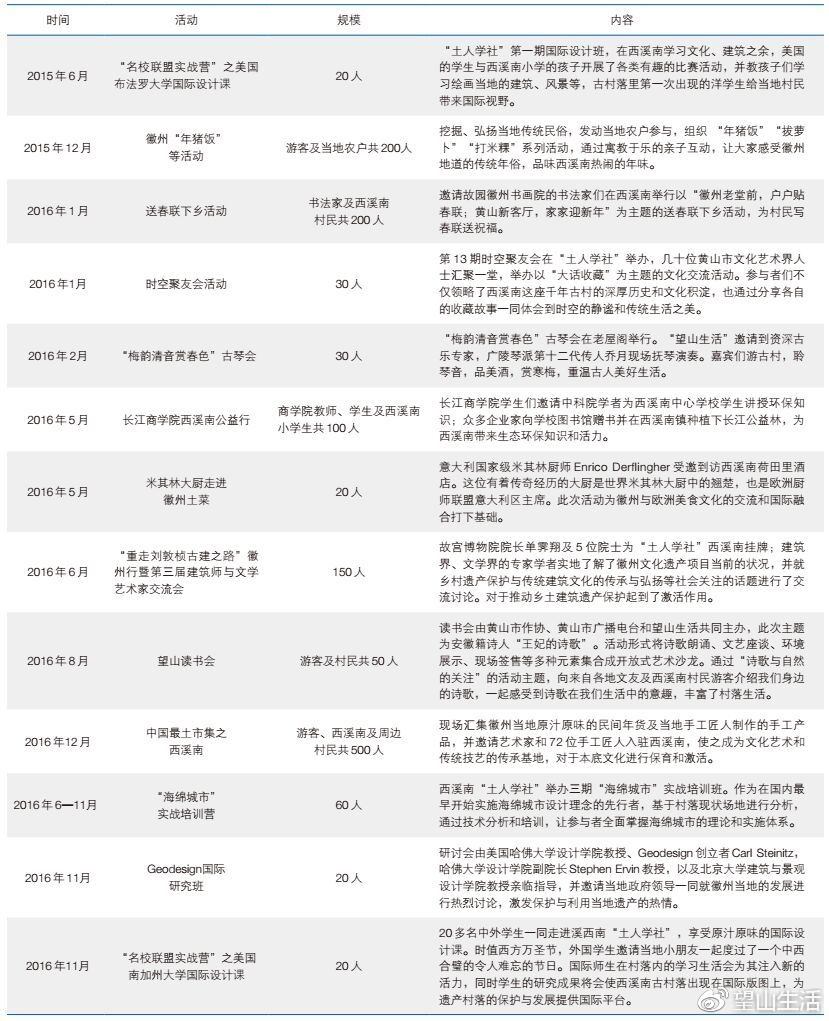

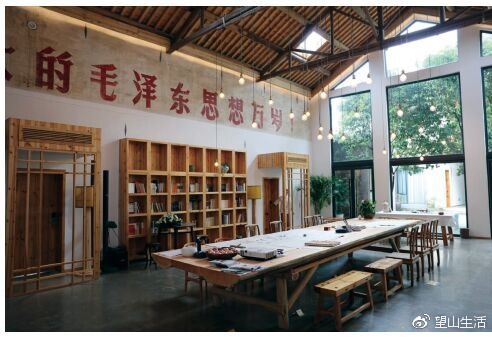

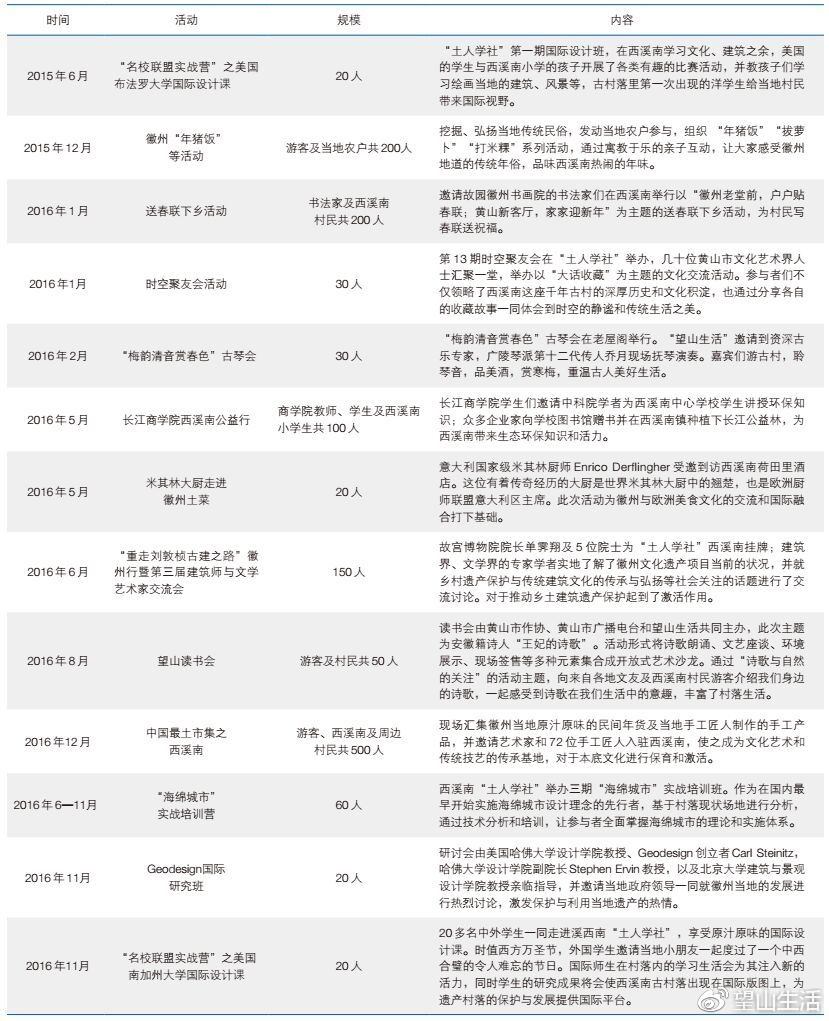

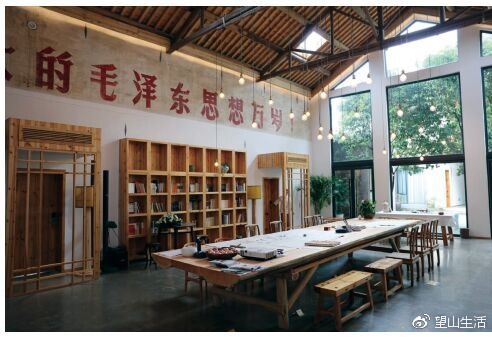

利用閑置的糧庫和小學(xué)�����,首先開辦了“土人學(xué)社”(Turenscape Academy)�,開展國際化的鄉(xiāng)村設(shè)計(jì)人才培訓(xùn),引入新的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)文化�。近1年來,已經(jīng)吸引了來自美國哈佛大學(xué)�����、南加州大學(xué)����、布法羅大學(xué)等多批建筑與景觀設(shè)計(jì)專業(yè)的學(xué)生在此游學(xué)和進(jìn)行設(shè)計(jì)課程。當(dāng)?shù)貎和脖晃齾⑴c其中��;同時(shí)��,政府官員被邀請(qǐng)參加規(guī)劃設(shè)計(jì)課程的研討�,激發(fā)保護(hù)與利用當(dāng)?shù)剡z產(chǎn)的熱情���;學(xué)社還組織了故宮博物院院長(zhǎng)及建筑界的5位院士在內(nèi)的名家學(xué)者在此開展學(xué)術(shù)報(bào)告和論壇,開展了旨在推動(dòng)鄉(xiāng)土建筑遺產(chǎn)保護(hù)的“重走劉敦楨古建之路”等一系列的文化藝術(shù)活動(dòng)����,激活了沉睡和凋敝的遺產(chǎn)村落(表 1,圖 10和11)�。

表 1 觸媒活化:西溪南事記表

圖 10 在舊糧庫改造的“土人學(xué)社”中進(jìn)行的建筑界高端學(xué)術(shù)論壇:“重走劉敦楨古建之路

圖 11 “土人學(xué)社”舉辦Geodesign國際研究班 哈佛大學(xué)教授指導(dǎo)

3.4 修補(bǔ)為用

利用廢棄的宅基地和閑置建筑,接納城里來的新山鄉(xiāng)人和引入服務(wù)業(yè)�。得益于安徽省民居保護(hù)的“百村千幢”政策,目前已有多戶來自深圳等地的“新鄉(xiāng)民”在舊宅基地上修復(fù)或遷入民宅���。目前閑置的鄉(xiāng)公所已經(jīng)被改造為精品度假酒店--荷田里酒店�����,吸引城市游客,帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)��,房間供不應(yīng)求�;并為當(dāng)?shù)鼐用褡鲆粋€(gè)示范,許多民宿應(yīng)運(yùn)而生��。

荷田里酒店的設(shè)計(jì)尊重原有建筑布局和結(jié)構(gòu)��,保留了原有的遺產(chǎn)特征,甚至保留了原有的公社食堂鍋臺(tái)���。用了“框”“填”和“加”的方法����,來修補(bǔ)舊有建筑����,實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)建筑的保留、再生和再用����,令其換發(fā)生機(jī)(圖 12-15)。

圖 12 西溪南荷田里精品酒店之“框” 在原有的鄉(xiāng)政府建筑基礎(chǔ)上改造和再利用

圖 13 西溪南荷田里精品酒店之“填” 通過“填”的策略�����,將鄉(xiāng)政府內(nèi)部會(huì)堂改造成酒店

圖 14 西溪南荷田里精品酒店之“框”和“填” 原鄉(xiāng)政府內(nèi)部庭院

圖 15 西溪南荷田里精品酒店之“加” 通過“加”的策略�,增加窗戶來改造原有建筑

(1)“框”(framing)。讓舊的材料和物體(包括建筑的磚石瓦片��、院中的樹木和鋪地)都成為新框中的“畫”�,使舊遺產(chǎn)成為新設(shè)計(jì)的主題和畫面,新和舊相得益彰���。

(2)“填”(filling)�����。將新的功能填充到舊建筑空間之內(nèi)�����,在不破壞原有建筑空間的前提下���,改變建筑用途�。

(3)“加”(adding)�。增加一些滿足當(dāng)代生活所需的元素,包括地暖設(shè)施��、采光��、通風(fēng)設(shè)施等��,改善建筑的宜居性���。新增部分,無論在材料和設(shè)計(jì)上都與原有建筑有完全不同的可辨別性����,也有可逆性����。

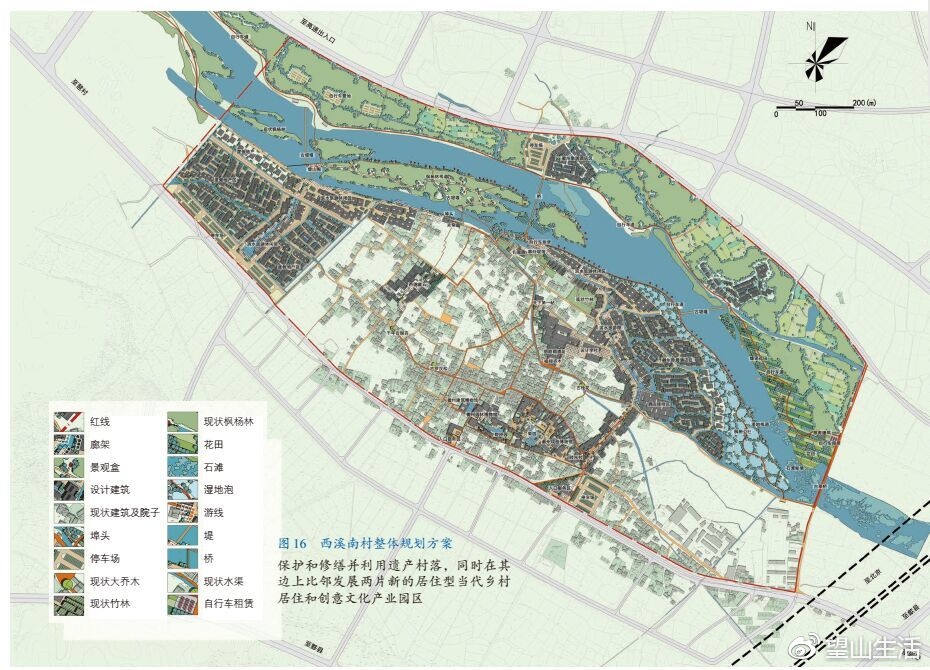

3.5 比鄰鄉(xiāng)居

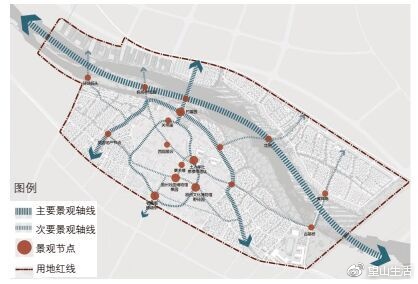

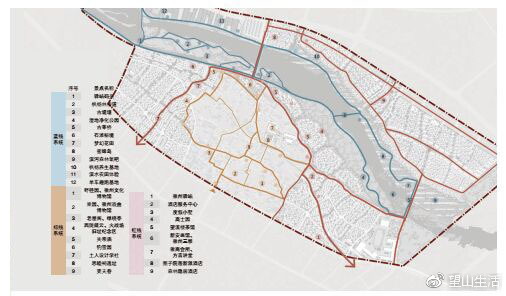

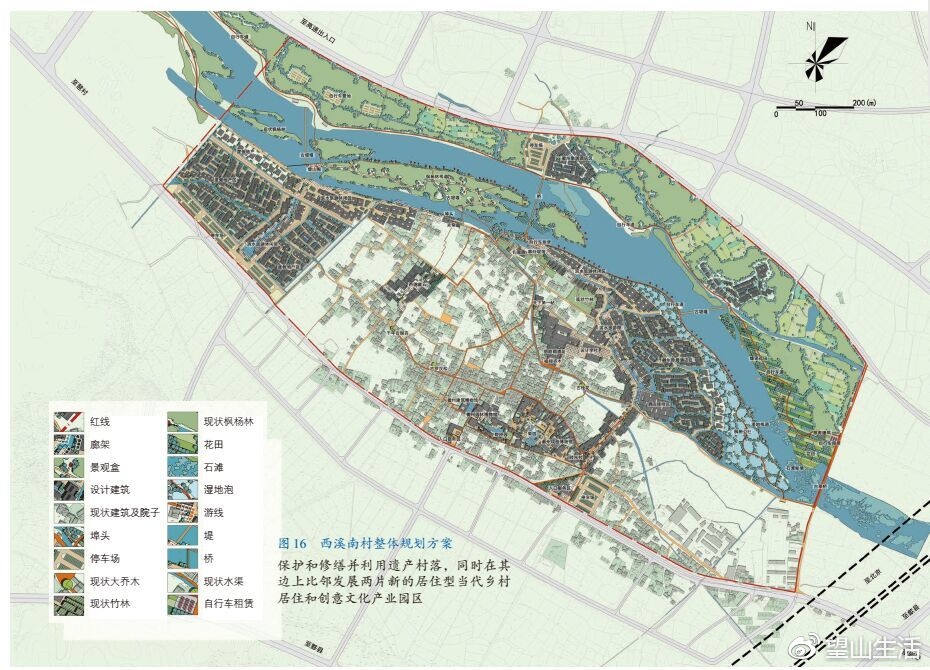

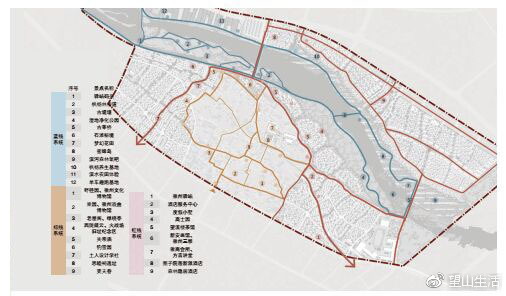

除了在舊宅基地上“插隊(duì)式”地引入新山鄉(xiāng)人外��,在對(duì)原有遺產(chǎn)村落的景觀不造成損害的前提下��,新建部分民居�,接納“新上山下鄉(xiāng)”人口。用“拼貼”方式����,規(guī)劃新鄉(xiāng)村民居和服務(wù)設(shè)施。目前在村落的西側(cè)和東側(cè)�,沿豐樂河分別布局了兩片建設(shè)用地,功能混合:上游的“仁義寺新村”�����,以居住和旅游設(shè)施為主�����,引入投資商�,在精心設(shè)計(jì)的前提下進(jìn)行建設(shè)��,與現(xiàn)有遺產(chǎn)村落形成姊妹關(guān)系����;下游的特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)則以發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為主����。這2個(gè)地塊的開發(fā)都與村中的“土人學(xué)社”相呼應(yīng),形成完整的“鄉(xiāng)村居住-創(chuàng)意文化-創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)”鏈����,建立了一種新型的城鄉(xiāng)關(guān)系,帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和文明程度的提高(圖 16)�。

圖 16 西溪南村整體規(guī)劃方案 保護(hù)和修繕并利用遺產(chǎn)村落,同時(shí)在其邊上比鄰發(fā)展兩片新的居住型當(dāng)代鄉(xiāng)村居住和創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)

3.6 發(fā)展全域旅游

在上述保護(hù)和發(fā)展策略的促進(jìn)下��,西溪南的全域旅游活動(dòng)已經(jīng)展開�����。包括通過建立古村落的旅游線路和文化解決系統(tǒng)�����,促進(jìn)觀光和體驗(yàn)旅游帶動(dòng)服務(wù)業(yè)的發(fā)展�,帶動(dòng)了村莊環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的改善;通過發(fā)掘非物質(zhì)文化遺��,開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品�����;通過建豐樂河水利遺產(chǎn)廊道��,避免了河道被現(xiàn)代水利工程所渠化和硬化����,保住了村口的風(fēng)水林,并開始形成獨(dú)特的森林棲居場(chǎng)所��;通過接納“新上山下鄉(xiāng)”的城里人在西溪南安居����,提升了土地價(jià)值,極大促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步�����,并促進(jìn)城鄉(xiāng)關(guān)系的和諧發(fā)展(圖 17-20)����。

圖 17 西溪南遺產(chǎn)村落旅游線路規(guī)劃

圖 18 荷田里的“望山生活”和“土人學(xué)社”的活動(dòng)帶來了城市里的觀光客和棲居客�,給村莊帶來了活力

圖 19 西溪南村的環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施正得到不斷改善

圖 20 城鄉(xiāng)和諧的生動(dòng)畫面 荷田里精品酒店的大堂門口��,村里人在這里和“新上山下鄉(xiāng)”的城里人融為一體

通過近3年的實(shí)踐����,西溪南村這一蒙塵的遺產(chǎn)珍珠,已經(jīng)日益換發(fā)出復(fù)興的光彩����。適應(yīng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”而進(jìn)行的遺產(chǎn)村落保護(hù)和復(fù)興的步伐在此悄然進(jìn)行。經(jīng)過實(shí)踐��,我們既看到了希望�����,同時(shí)也探到了一些雷區(qū)和障礙�。核心的問題是宅基地的市場(chǎng)化。當(dāng)然�,還有其他如上文談到的一系列挑戰(zhàn)。

4 結(jié)語

在近代以前��,年輕人通過耕讀獲取功名���,離開鄉(xiāng)村�,老則葉落歸根,詩酒故里���,使鄉(xiāng)村與城市得以近乎同步的發(fā)展,形成健康的循環(huán)關(guān)系��。過去半個(gè)多世紀(jì)以來����,由于城鄉(xiāng)二元戶籍和土地制度人為隔離了這種傳統(tǒng)的、有機(jī)的城鄉(xiāng)關(guān)系��。耕讀為了離鄉(xiāng)�,但葉落不能歸根;鄉(xiāng)村的精英只能出去�,不能回鄉(xiāng),往日的鄉(xiāng)賢不再���,延續(xù)數(shù)千年的中國鄉(xiāng)村文明日漸衰落�����,美麗的鄉(xiāng)村景觀日趨凋蔽����。今天,一場(chǎng)“新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)”正值風(fēng)雨欲來春滿樓���,主動(dòng)迎接這一大規(guī)模的新生活方式的轉(zhuǎn)變��,將是復(fù)興中國遺產(chǎn)村落的唯一出路����,同時(shí)也是中國新型城鎮(zhèn)化的主要出路�。

當(dāng)然,我們不能期望每個(gè)遺產(chǎn)村落都能得到保護(hù)和復(fù)興���。只有那些具有良好區(qū)位條件�����,具有優(yōu)良的自然和人文環(huán)境的村落����,才有機(jī)會(huì)在“新上山下鄉(xiāng)”的機(jī)遇中獲得新生并可以持續(xù)存在和發(fā)展下去����。城鎮(zhèn)化和緊隨其后的逆城市化�����,給中國遺產(chǎn)村落的保護(hù)和發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)����,同時(shí)�,也是千載難逢的歷史機(jī)遇�,消極對(duì)抗或消極逃避都是沒有出路的。

注釋

① 百度百科:中國傳統(tǒng)村落. [2017-5]. http://baike.baidu.com/item/中國傳統(tǒng)村落

參考文獻(xiàn)

[1]劉沛林. 論"中國歷史文化名村"保護(hù)制度的建立. 北京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版), 1998, 35(1): 81–88.

[2]翁澤坤. 誰能拭去傷村之淚——亟不可待的中國傳統(tǒng)民居與村落保護(hù). 貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版), 2009, 27(4): 145–150.

[3]馮驥才. 保護(hù)傳統(tǒng)村落是"驚天"行動(dòng). 新城鄉(xiāng), 2014(9): 32–33.

[4]馮驥才. 傳統(tǒng)村落的困境與出路——兼談傳統(tǒng)村落是另一類文化遺產(chǎn). 民間文化論壇, 2013(1): 7–12.

[5]劉馨秋, 王思明. 中國傳統(tǒng)村落保護(hù)的困境與出路. 中國農(nóng)史, 2015(4): 99–110.

[6]邱扶東, 馬怡冰. 傳統(tǒng)村落文化遺產(chǎn)保護(hù)研究綜述與啟示. 中國名城, 2016(8): 89–96.

[7]仇保興. 深刻認(rèn)識(shí)傳統(tǒng)村落的功能. 人民日?qǐng)?bào), 2012-11-29.

[8]仇保興. 調(diào)查傳統(tǒng)村落底數(shù)保護(hù)利用遺產(chǎn)資源. 小城鎮(zhèn)建設(shè), 2012(6): 16–23.

[9]單霽翔. 鄉(xiāng)土建筑保護(hù)刻不容緩?fù)晟票Wo(hù)體制是關(guān)鍵. [2007-04-13].http://culture.people.com.cn/GB/5613189.html.

[10]常青. 略論傳統(tǒng)聚落的風(fēng)土保護(hù)與再生. 建筑師, 2005(3): 87–90.

[11]申秀英, 劉沛林, 鄧運(yùn)員, 等. 中國南方傳統(tǒng)聚落景觀區(qū)劃及其利用價(jià)值. 地理研究, 2006, 25(3): 486–494.

[12]王小明. 傳統(tǒng)村落價(jià)值認(rèn)定與整體性保護(hù)的實(shí)踐和思考. 西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版), 2013, 34(2): 156–160.

[13]羅德胤. 中國傳統(tǒng)村落譜系建立芻議. 世界建筑, 2014(6): 104–107.

[14]劉淥璐, 肖大威, 傅娟. 價(jià)值觀改變之于歷史文化村落保護(hù)的規(guī)劃方法論思考. 華中建筑, 2014(9): 156–159.

[15]孫華. 傳統(tǒng)村落保護(hù)規(guī)劃與行動(dòng)——中國鄉(xiāng)村文化景觀保護(hù)與利用芻議(二). 中國文化遺產(chǎn), 2015(5): 62–70.

[16]孫華. 傳統(tǒng)村落保護(hù)規(guī)劃與行動(dòng)——中國鄉(xiāng)村文化景觀保護(hù)與利用芻議(三). 中國文化遺產(chǎn), 2015(6): 68–76.

[17]孫華. 傳統(tǒng)村落保護(hù)規(guī)劃與行動(dòng)——中國鄉(xiāng)村文化景觀保護(hù)與利用芻議(一). 中國文化遺產(chǎn), 2015(4): 50–57.

[18]李飛, 杜云素. 中國村落的歷史變遷及其當(dāng)下命運(yùn). 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版), 2015, 32(2): 41–50.

[19]梁步青, 肖大威. 傳統(tǒng)村落非物質(zhì)文化承載空間保護(hù)研究. 南方建筑, 2016(3): 90–94.

[20]吳承照, 肖建莉. 古村落可持續(xù)發(fā)展的文化生態(tài)策略——以高遷古村落為例. 城市規(guī)劃匯刊, 2003(4): 56–60.

[21]羅長(zhǎng)海, 彭震偉. 中國傳統(tǒng)古村落保護(hù)與發(fā)展的機(jī)制探析. 上海城市規(guī)劃, 2010(1): 37–41.

[22]胡彬彬. 中國傳統(tǒng)村落保護(hù)的立法建議. 人民論壇, 2015(9): 70–71.

[23]楊貴慶, 戴庭曦, 王禎, 等. 社會(huì)變遷視角下歷史文化村落再生的若干思考. 城市規(guī)劃學(xué)刊, 2016(3): 45–54.

[24]鄶艷麗. 我國傳統(tǒng)村落保護(hù)制度的反思與創(chuàng)新. 現(xiàn)代城市研究, 2016(1): 2–9.

[25]張劍文. 傳統(tǒng)村落保護(hù)與旅游開發(fā)的PPP模式研究. 小城鎮(zhèn)建設(shè), 2016(7): 48–53.

[26]馮驥才. 傳統(tǒng)村落何去何從?馮驥才指出十大雷同現(xiàn)狀. [2016-11-29].http://news.enorth.com.cn/system/2016/11/26/031356072.shtml.

[27]吳承照. 歷史城鎮(zhèn)發(fā)展的文化經(jīng)濟(jì)分析——以平遙古城為例. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版), 2003, 14(3): 28–32.

[28]車震宇, 保繼剛. 傳統(tǒng)村落旅游開發(fā)與形態(tài)變化研究. 規(guī)劃師, 2006, 22(6): 45–60.

[29]王云才, 楊麗, 郭煥成. 北京西部山區(qū)傳統(tǒng)村落保護(hù)與旅游開發(fā)利用——以門頭溝區(qū)為例. 山地學(xué)報(bào), 2006, 24(4): 466–472.

[30]周政旭. 旅游先導(dǎo)發(fā)展與民族文化自覺——貴州少數(shù)民族村落保護(hù)發(fā)展思考. 小城鎮(zhèn)建設(shè), 2012(2): 98–104.

[31]應(yīng)天煜. 中國古村落旅游"公社化"開發(fā)模式及其權(quán)力關(guān)系研究——以皖南西遞村與宏村為例. 杭州: 浙江大學(xué), 2006.

[32]程海帆, 李楠, 毛志睿. 傳統(tǒng)村落更新的動(dòng)力機(jī)制初探——基于當(dāng)前旅游發(fā)展背景之下. 建筑學(xué)報(bào), 2011(9): 100–103.

[33]周葉. 古村落的保護(hù)與發(fā)展實(shí)證研究——以徽州古村落為例. 農(nóng)業(yè)考古, 2012(4): 245–248.

[34]李寧, 周勇. 精明增長(zhǎng)視野下的傳統(tǒng)村落發(fā)展路徑. 規(guī)劃師, 2015, 31(s2): 162–166.

[35]李華東. 傳統(tǒng)村落:需要的是另一種"旅游". 小城鎮(zhèn)建設(shè), 2016(7): 23–26.

[36]羅德胤. 村落保護(hù):關(guān)鍵在于激活人心. 新建筑, 2015(1): 23–27.

[37]戴林琳, 鄭超群. 傳統(tǒng)村落地緣文化特征及其遺產(chǎn)活化——以京郊地區(qū)三家店村為例. 中外建筑, 2016(3): 55–56.

[38]鮑威. 古村落建筑與景觀風(fēng)貌更新設(shè)計(jì). 中華建設(shè), 2011(9): 120–121.

[39]陳喆, 周涵滔. 基于自組織理論的傳統(tǒng)村落更新與新民居建設(shè)研究. 建筑學(xué)報(bào), 2012(4): 109–114.

[40]馬航. 中國傳統(tǒng)村落的延續(xù)與演變——傳統(tǒng)聚落規(guī)劃的再思考. 城市規(guī)劃學(xué)刊, 2006(1): 102–107.

[41]劉肇寧, 車震宇, 吳志宏. 近15年來我國鄉(xiāng)村聚落與民居的研究趨向. 昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版), 2016, 16(2): 102–108.

[42]趙之楓, 王崢. "織補(bǔ)理念"引導(dǎo)下的傳統(tǒng)村落規(guī)劃策略研究. 規(guī)劃60年: 成就與挑戰(zhàn)——2016中國城市規(guī)劃年會(huì)論文集(15鄉(xiāng)村規(guī)劃). 北京: 中國建工出版社, 2016: 800-816.

[43]俞孔堅(jiān), 李迪華, 韓西麗, 等. 網(wǎng)絡(luò)化和拼貼:拯救鄉(xiāng)土村落生命之順德馬崗案例. 城市環(huán)境設(shè)計(jì), 2007(2): 26–33.

[44]俞孔堅(jiān). 新上山下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng). 望, 2012(1): 152–153.

[45]向云駒. 中國傳統(tǒng)村落十年保護(hù)歷程的觀察與思考. 中原文化研究, 2016, 4(4): 94–98.

[46]李金早. 全域旅游的價(jià)值和途徑. 人民日?qǐng)?bào), 2016-03-04.http://www.wenkuxiazai.com/doc/7d9fe142dd3383c4ba4cd2ef.html

New Ruralism Movement in China and Its Impacts on Protection and Revitalization of Heritage Villages: Xixinan Experiment in Huizhou District, Anhui Province

Yu Kongjian

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University, Beijing 100871, China

Author: Yu Kongjian??Professor of College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University. A recipient of Doctor of Design Degree at Graduate School of Design, Harvard University in 1995, he is the founder of the College of Architecture and Landscape Architecture and the Cheung Kong Scholar Chair Professor of Design at Peking University. He has served as the dean of the Graduate School of Landscape Architecture since 2003. His pioneering researches on the "ecological security patterns" and "sponge cities" have been adopted by the Chinese government as the guiding theory for national land use planning, eco-city campaign, and urban ecological restoration. He has won numerous international awards for his ecologically and culturally sensitive projects, including twelve ASLA (American Society of Landscape Architects) Excellence and Honor Awards. He was awarded the Honorary Doctorate Degree by the Sapienza University of Rome in 2017 and was elected Foreign Honorary Fellow of the American Academy of Arts and Sciences in 2016. E-mail:kjyu@urban.pku.edu.cn

Abstract: After three decades' rapid urbanization in China, hundreds and thousands of villages, together with rich heritages of bearing the magnificent agricultural civilization, have been disappearing and degrading. Meanwhile, a new trend of pro-ruralism movement, called new Shangshan Xiaxiang (going down to the countryside) Movement is now emerging, that brings urban residents into the villages. It is a blessing or another historical destructive force for the heritage villages depending on how one adapts to the movement. Passive protection of village heritages has been proven unsuccessful and active adaptation to this new social trend seems to be imperative, and adaptive strategies and solutions need to be explored that require experiments on site. In this article, the author discussed a working framework of heritage village protection and revitalization in facing the new Shangshan Xiaxiang movement, and tested this framework in the experiment in the village Xixinan in Huizhou District, Anhui Province, China.

Key words: traditional villages heritage villages vernacular landscape new Shangshan Xiaxiang movement heritage protection rural development

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)