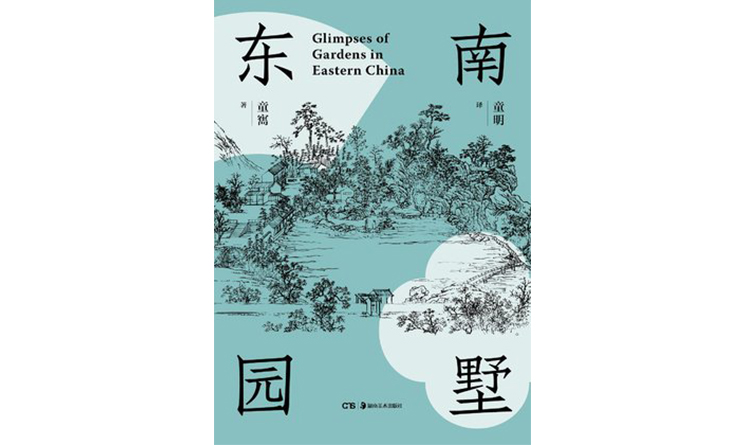

只有情趣

王澍(普利茲克獎(jiǎng)得主�、建筑師)

近日����,好友童明將其祖父童寯先生英文舊著《東南園墅》以中文重譯,托我作序��,我在訝異之余����,欣然應(yīng)允。

所以訝異��,是因?yàn)椤稏|南園墅》在二十世紀(jì)九十年代已有中文舊譯�����,我應(yīng)該是最早一批讀到這個(gè)譯本的幾個(gè)讀者之一��。正式出版之前�,當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)編輯的東南大學(xué)出版社的晏隆余先生還曾就書中一些關(guān)于園林植物的照片內(nèi)容托我?guī)椭藢?duì)。我對(duì)江南舊園林的態(tài)度�,從原來覺得老套重復(fù)且已經(jīng)在今天失去意義到重新發(fā)生熱情與興趣,如果說閱讀更早一些出版的《童寯文選》算是預(yù)熱����,那么讀到一九九七年《東南園墅》第一個(gè)中文譯本,就是真正的思想轉(zhuǎn)折�����。有意思的是,《童寯文選》原文也是英文����。一九八七年,在《童寯文選》出版之前�,也是晏老師托我將譯稿帶去北京,讓清華大學(xué)建筑系的汪坦先生幫助校對(duì)���。我還記得汪先生家住在清華大學(xué)那棟很新潮的低層高密度階梯住宅樓里����,印象最深的是他家客廳里的一棵大樹���,已經(jīng)撐滿客廳���,滿墻書架的書房就被擠在向客廳敞開的一個(gè)三米見方的朝陽小間里。當(dāng)時(shí)只是感覺特別好�����,現(xiàn)在回想起來���,汪先生家的那一小方天地�,何嘗不是一處最小的文人園林呢?不過�����,那一天的印象不只是視覺的�����,汪先生已經(jīng)看過我的碩士論文�,是我去之前寄到他家里的��。他很高興��,留我吃中飯�����,那是我第一次吃到西洋式烤面包�,也是第一次見到烤面包機(jī),現(xiàn)在的回憶里���,嘴里似乎還帶著汪先生家的面包香味��。

回憶這些并不是跑題����,因?yàn)閳@林不只是視覺對(duì)象,更是身體經(jīng)驗(yàn)�,曾經(jīng)的園林主人在園中經(jīng)年度日,歲月悠悠����,生活是有味道的。童寯先生的文章能讓我重新發(fā)生對(duì)園林的興趣���,就在于他不是掉書袋��,不是去解釋�,而是以一個(gè)出色建筑師的眼睛和身體去發(fā)現(xiàn)園林的意趣���,這和建筑史研究的角度很不同�。以往國內(nèi)的園林研究�,盡管最早是由童寯先生開啟,但后來主要是建筑史學(xué)者在做��,以記錄���、測(cè)繪和歷史考證以及圖像解釋為主��,這種研究里沒有問題��,只有所謂方法�����,意義逐漸封閉����,甚至讓人疲倦����。我至今仍然記得,二十世紀(jì)八十年代末��,當(dāng)我在還未正式出版的《童寯文選》中讀到“中國的園林建筑布置如此錯(cuò)落有致��,即使沒有花草樹木�����,也成園林”這句話�����,心中那種豁然貫通的感覺。印象太深�����,寫這句話時(shí)我沒有查資料���,是背誦的�。這句話對(duì)做設(shè)計(jì)的建筑師是能夠產(chǎn)生重大影響的�,因?yàn)樗鼛С隽藞@林的抽象結(jié)構(gòu),使得園林語言和西方現(xiàn)代建筑語言之間形成可能的對(duì)話關(guān)系���。讓我印象深刻的另外一句�����,出自《東南園墅》�,是一個(gè)問句����,質(zhì)問假山石上的洞,大意是“一個(gè)正常的人怎么能住進(jìn)那么小的洞中���?”���。一九九七年�,我第一次讀到這句話����,當(dāng)時(shí)渾身一激靈,腦袋轟的一下��。這個(gè)看似幼稚的問題��,切中園林語言的特殊邏輯���,這是我以往沒有想到的。如果按解釋的路子��,可以說那么小的洞是給想象中的仙人住的����,于是一定有人去翻閱古籍,去研究園林和道家仙人思想的關(guān)系�����,但童先生的這個(gè)問題了不得,它讓我一下子理解到園林語言中那種小與大并存的矛盾的尺度邏輯�。這種問題是建筑史學(xué)者不會(huì)問也問不出來的,只有像童先生那種對(duì)設(shè)計(jì)過程有深刻體會(huì)的建筑師才會(huì)問得出來���。這種發(fā)問的方式對(duì)我的影響不僅止于此��。實(shí)際上��,我經(jīng)常比較稚拙�,譬如���,我讀童先生這句話時(shí)�����,腦海里就會(huì)出現(xiàn)豐子愷先生漫畫般天真的場(chǎng)景:童先生站在園林里一座假山前�����,用眼睛望著��,也用手指著那上面的一個(gè)異形小洞��。問題是�,這就點(diǎn)出了園林語言中視線和差異空間的現(xiàn)場(chǎng)關(guān)系,明白了這個(gè)��,深淺�、進(jìn)退、開闔�、高下、疏密���、小大……這些和園林有關(guān)的術(shù)語才會(huì)有活的意義�。有國外建筑學(xué)者曾經(jīng)評(píng)價(jià)說我發(fā)明了一種特別和視線移動(dòng)有關(guān)的建筑語言���,應(yīng)該說��,這種思考��,其實(shí)特別和中國山水畫的繪畫語言有關(guān)��,而我對(duì)山水畫產(chǎn)生新認(rèn)識(shí),最早就是被童寯先生的《東南園墅》一書內(nèi)的問題給刺激出來的��。童寯先生也是在這本書里����,直接討論了園林與山水畫的關(guān)系���。我沒有考證過童先生的這個(gè)討論是不是近代國內(nèi)最早的,這對(duì)我也不重要�����,對(duì)我重要的是�,童先生的討論才是真正懂中國畫的人的討論,只有這種討論才對(duì)我有意義�����。劉敦楨先生在《江南園林志》序中說童先生知六法��,所言不虛�����。

另外一個(gè)有意思的問題是關(guān)于這種思考與發(fā)問的關(guān)系���。無論《童寯文選》還是《東南園墅》�,原文都是英文�,前者寫于二十世紀(jì)三十年代,童寯先生那時(shí)應(yīng)該是在上海華蓋建筑師事務(wù)所工作,利用周末去蘇州訪園����,同行的經(jīng)常有外國友人?����?梢韵胂?��,一定發(fā)生過非常有趣的討論����,剛才談到的那個(gè)幼稚問題就相當(dāng)可能和這種漫游有關(guān)���,童先生這一批用英文寫的討論蘇州園林的文章就是那個(gè)時(shí)候?yàn)樯虾5挠⑽碾s志寫的���。《東南園墅》寫于新中國成立以后��,應(yīng)該是寫得斷斷續(xù)續(xù)����,最后完成要到二十世紀(jì)七十年代末。同樣用英文寫�����,既和二十世紀(jì)三十年代的那一組文章有繼承關(guān)系�,應(yīng)該也和“文革”末期的處境有關(guān)。讓我感慨的是���,童先生這種天真發(fā)問的精神���,居然能夠從二十世紀(jì)三十年代一直保持到生命的最后。這就見出“情趣”一詞的重要����,一九九七年,我在把《東南園墅》反復(fù)讀了六遍之后�,興致盎然,就把童先生的《江南園林志》拿出來重讀�����,于是�����,“情趣”二字躍入眼簾,直中我心�����。我意識(shí)到��,園林營造不從理論開始���,不由方法左右���,和重要與否無關(guān),最重要的就是這兩個(gè)字:情趣���。建筑師的道路總是困苦艱難��,什么能支撐你一直有感覺地做下去�����?是什么理論嗎�����?重大價(jià)值嗎��?方法嗎�����?我體會(huì)都不是�,情趣����,童先生說出的這兩個(gè)字,輕輕飄飄��,但最能持久�,因?yàn)樗钌悖遣粩嗌l(fā)的��。

童寯�,來自:ikuku

我和童明成為好友,首先和他是一個(gè)好人有關(guān)����,我們是同濟(jì)大學(xué)一九九五年建筑博士班的同學(xué),住同一棟宿舍�。剛認(rèn)識(shí)他時(shí),他并不是一個(gè)有趣的人�,也不喜歡建筑�,典型“理工男”一個(gè)��。如果說童先生的“情趣說”傳染了我���,那么我對(duì)重讀童先生園林著作的熱情也一定傳染了童明����。他后來就開始做整理出版童先生舊著的工作�,也曾托我整理童先生《中國建筑史》和《中國雕塑史》兩部書稿。我也很想做��,但我實(shí)在是太懶散��,不是這塊料��,很辜負(fù)朋友所托��。而童明則逐漸對(duì)建筑發(fā)生了熱情���,對(duì)園林研究逐漸癡迷����,并把童寯先生幾乎所有舊著整理出版了一遍�����。難以想象這是怎樣海量的工作,不佩服都不行�����。

《東南園墅》的第一個(gè)中文譯本對(duì)我建筑思想的形成影響很大��,童寯先生的英文原文也寫得非常簡(jiǎn)潔清楚�。第一個(gè)中譯本的翻譯可以說是忠實(shí)于原文的感覺的��,所以我看到童明的新譯才覺得訝異:譯文有點(diǎn)像舊駢體文��,對(duì)偶句��、排比句連串�,很多人也一樣可能讀不習(xí)慣。但我并沒有急于判斷��,因?yàn)橥髯鰧W(xué)問一向是很嚴(yán)肅的���。

我想到的第一個(gè)關(guān)鍵詞是“翻譯”��,不是在一般意思上談�,而是從多個(gè)角度談。童寯先生的原文都是英文���,最早是寫給外國人看的����,中國人默認(rèn)的文化語境在外國讀者那里不管用了�,怎么讓讀者理解?什么是跨文化���、跨世紀(jì)的語境的解釋��?我前面說過����,解釋的方法越來越不管用�����,所以童寯先生用了一種發(fā)現(xiàn)式的討論方法�����,一切就像是第一次看見一樣。傳統(tǒng)文化背景和建筑學(xué)專業(yè)背景當(dāng)然也在起作用�,但童寯先生的寫作有一點(diǎn)我很認(rèn)同,他在寫作時(shí)非常有理論自覺���,沒有什么概念是不經(jīng)討論就拿來用的�。如果說園林是立體的中國畫����,是時(shí)間加空間的四維詩歌,從這種意義上說�,脫開原有文化語境的發(fā)現(xiàn)式寫作,就像是一種創(chuàng)造性翻譯��,這是翻譯詩歌時(shí)的辦法�����。我對(duì)園林和中國畫的一系列新看法就特別受益于童寯先生的這種“翻譯”�。

第二個(gè)關(guān)鍵詞是“文體”���。二十世紀(jì)人文社會(huì)科學(xué)的一個(gè)重大變化就是現(xiàn)代語言學(xué)觀念引發(fā)的思想變革����,法國結(jié)構(gòu)主義和后結(jié)構(gòu)主義哲學(xué)的一個(gè)深刻發(fā)現(xiàn)就是:在表達(dá)解釋與意義之前,文體從結(jié)構(gòu)的深刻層次預(yù)先決定著意義的語境�,也就決定性地決定了意義。實(shí)際上�,用什么文體討論園林更合適,很少有人問��,但它確實(shí)是一個(gè)嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)問題��。譬如�����,計(jì)成就認(rèn)為用駢體文寫《園冶》是最合適的選擇��,我猜測(cè)童明用這種接近駢體文的文體再次翻譯�����,就有這種意圖�。但童明的文體并不是駢體文,結(jié)構(gòu)像�����,但詞匯簡(jiǎn)明�����,完全不是駢體文慣用的綺麗文字。反過來想��,童明的新譯肯定讓我們意識(shí)到����,童寯先生的英文文體本身就是對(duì)園林的一種文體介入,不管是自覺的還是不自覺的��。

留園�����,來自:維基百科

第三個(gè)關(guān)鍵詞是“接受”�。無論原文還是翻譯,作者都不可能忽略讀者的存在����。童寯先生的英文原文最早就是寫給外國人看的�,就需要想辦法讓外國人讀懂,反而就寫得特別清晰明了�����。馮友蘭著、涂又光譯的《中國哲學(xué)簡(jiǎn)史》也是同一種情況����,效果也不錯(cuò)。這種文體還有特殊的一點(diǎn)�����,好像總有人在不停發(fā)問����,先生就耐心地回答,文字之間��,即使沒有用問答體����,也可以體會(huì)到那種問答的語氣。我不認(rèn)為用英文或者第一個(gè)中譯本翻譯用的白話文寫園林就不能達(dá)到園林的真意�����,實(shí)際上�,童先生的英文就很有明朝小品文的氣質(zhì),譯文也把這層意思相當(dāng)好地傳達(dá)了出來��。從這層意思上,童先生的寫作在試圖讓人理解園林時(shí)�����,已經(jīng)催生出了一些新東西�����。羅蘭·巴特就認(rèn)為��,這種以理解性為目的的寫作活動(dòng)��,其結(jié)果往往是新東西的誕生���。就像童先生的文字在我身上發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)���。巴特的“寫作”概念特別強(qiáng)調(diào)這個(gè),要求讀者如寫作一樣閱讀��,這就對(duì)讀者提出了更高的要求。當(dāng)童先生的視線指向太湖石上的小洞時(shí),那個(gè)看似不在的仙人實(shí)際上也看著他。不要忘記����,讀者作為旁觀者也總是在場(chǎng)的。所以,我覺得童明新譯的特殊文體意味著這不是一般的翻譯�,而是關(guān)于園林理解的一個(gè)新的文體實(shí)驗(yàn)����,因?yàn)閷?duì)今日的園林來說����,駢體文和白話文一樣遙遠(yuǎn)���。

第四個(gè)關(guān)鍵詞是“質(zhì)地”�����。我不想在這里直接討論童明新譯的種種細(xì)節(jié)�,避免在“接受”的意義上干擾讀者的閱讀樂趣�����,但我忍不住要指出他的新譯本開始幾句中一個(gè)詞的特殊意味,那個(gè)詞就是“弱徑”�。英文原文里是小徑的意思����,但童明肯定認(rèn)為翻譯成“小徑”完全不能傳達(dá)園林里那種路徑質(zhì)地的意思���,這種質(zhì)地不僅是指材料質(zhì)感��,我覺得��,也指線條的筆感、狀態(tài),和文人畫上那種虛實(shí)有致的意思對(duì)應(yīng)�,我們會(huì)說這是一種味道���,一種情趣。童明選擇這個(gè)詞是自覺的�����,你可以同意也可以不同意�����,但這個(gè)翻譯中的意義遺漏被他敏銳地指出了�,第一個(gè)中譯本譯文的用詞質(zhì)地顯然還不夠�,所以����,可以想象童明在翻譯過程中是如何字斟句酌����、一個(gè)字也不放過的樣子�,這個(gè)譯本見證了童明對(duì)園林的理解達(dá)到了一個(gè)新境界����。也可以對(duì)比童寯先生在《江南園林志》里文采斐然的文字����,去想象如果童寯先生自己用中文重新寫一遍《東南園墅》��,又會(huì)是什么結(jié)果。當(dāng)“情趣”這個(gè)羸弱的詞成為中心詞匯����,就可以理解童寯先生說園林不可度量是什么意思�。不可度量就不可設(shè)計(jì),的確��,一條小徑可以度量�����,一條“弱徑”又如何度量呢���?

當(dāng)然���,假山也難以度量,所以童寯先生也同意歷來文人的見解�,把堆假山列為園林中第一有難度的操作���。但假山畢竟仍然可以操作����,另外一種園林中真正難以度量的事物就是植物,我覺得�,和上世紀(jì)三十年代童先生“中國園林沒有植物也成園林”的判斷相比,晚年的童先生對(duì)植物在園林中的地位的看法已經(jīng)變化了����,所以他才試圖在《東南園墅》中補(bǔ)充關(guān)于植物的部分����,盡管在前一個(gè)中譯本中��,那種羅列植物圖片的方式未必是童先生的本意��。而我對(duì)這個(gè)問題的理解則是�����,童先生最早在《江南園林志》一書的一張圖片的圖注文字里已經(jīng)透露出一層特殊的意思���,那張圖片上起伏的曲墻接續(xù)了茂盛的紫藤,童先生寫道:“這墻在哪里結(jié)束����?植物又從哪里開始����?”如果說,植物和墻在園林的完整理解上是處在不可分的狀態(tài)���,那就意味著園林總是鮮活地生發(fā)著,這是一種難以被固定理解的特殊的建筑學(xué)�。

按這個(gè)意思去讀童明這個(gè)新譯本�����,讀者就一定驚喜連連����。

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)