“長(zhǎng)江未來濱江CBD”演繹特色文化 ——荷蘭NITA(尼塔)蕪湖造船廠地塊城市更新設(shè)計(jì)

蕪湖造船廠舊址位于蕪湖市鏡湖區(qū)���,毗鄰蕪湖市的中心城區(qū)����,是全市經(jīng)濟(jì)、文化�、信息、金融的核心區(qū)�,交通條件優(yōu)越,配套設(shè)施完善���,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯��,地塊價(jià)值可見一斑���。

通過鏡湖區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)內(nèi)專家的集體決策,本地塊的開發(fā)充分尊重場(chǎng)地的文化�����,基于蕪湖造船廠的歷史風(fēng)貌��,引入大數(shù)據(jù)平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)活力�,打造以航運(yùn)文化為基礎(chǔ),互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為支撐的特色的未來濱江CBD��。

在蕪湖造船廠地塊的總體規(guī)劃中���,荷蘭NITA(尼塔)充分挖掘了本土化的歷史文化,經(jīng)過整合梳理�,形成特色鮮明的三條文化軸線——長(zhǎng)江文化��、開埠文化��、船廠文化����。

三條文化軸線 長(zhǎng)江文化

長(zhǎng)江之歌這樣唱到“你用甘甜的乳汁��,哺育各族兒女�;你用健美的臂膀,高山大?����!?。這首歌用形象凝練的語(yǔ)言贊美了祖國(guó)的母親河,展現(xiàn)了長(zhǎng)江文化�����。它蕩滌著塵埃�,承載著中華五千年厚重的歷史文化,它用“磅礴的力量”���,義無反顧的“推動(dòng)新的時(shí)代”�����。

本項(xiàng)目毗鄰長(zhǎng)江西岸���,位于蕪湖濱江公園向北的延伸段�����。蕪湖人民喜愛濱江公園���,在濱水平臺(tái)望江遠(yuǎn)眺,對(duì)長(zhǎng)江的依戀之情難以言表�����。它凝結(jié)了源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的文化情結(jié)�����,也孕育了蕪湖人開拓創(chuàng)新的文化精神����。

自古以來���,城市建設(shè)旁水而生����,城市經(jīng)濟(jì)依水而活。長(zhǎng)江就是這樣一條黃金水道��,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃引領(lǐng)著三大城市群沿江集聚���,它的發(fā)展需要荷蘭NITA(尼塔)打破行業(yè)的壁壘和行政區(qū)的限制���,站在新的高度詮釋內(nèi)陸地區(qū)開發(fā)開放的決心。通過長(zhǎng)江溫婉而有力的文化引領(lǐng)��,把原來參差不齊的城市經(jīng)濟(jì)體串聯(lián)了起來���。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的發(fā)展對(duì)于蕪湖有著特殊的意義��,通過產(chǎn)業(yè)要素的統(tǒng)一和基礎(chǔ)設(shè)施的共享���,蕪湖將迎來新的經(jīng)濟(jì)飛躍。

開埠文化

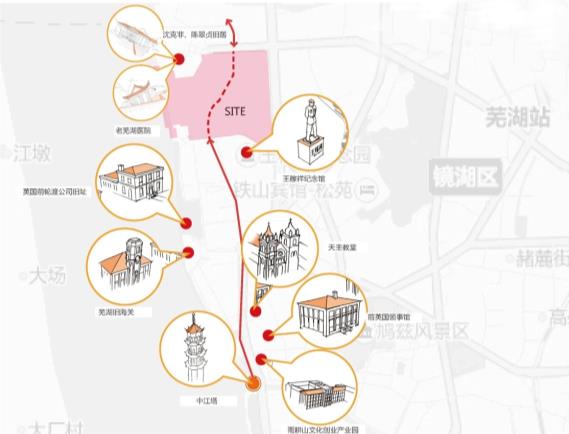

初來蕪湖的游客��,除了感嘆赭山鏡湖精致秀麗的風(fēng)光以外,一定會(huì)對(duì)蕪湖各種風(fēng)格的西洋建筑留下深刻影響�。這就是蕪湖的開埠文化,融合了新與舊����、中與西的文化要素,在蕪湖這座開放的城市�����,顯得自然協(xié)調(diào)����。

蕪湖,因?yàn)槠渲匾牡乩砦恢?��,?987年簽訂了《煙臺(tái)條約》�,開辟為通商口岸�����。第二年���,蕪湖正式設(shè)立海關(guān)�,各國(guó)傳教士來到這里傳播西方文化,日積月累���,中西交融成為蕪湖地域文化屬性的重要部分����。

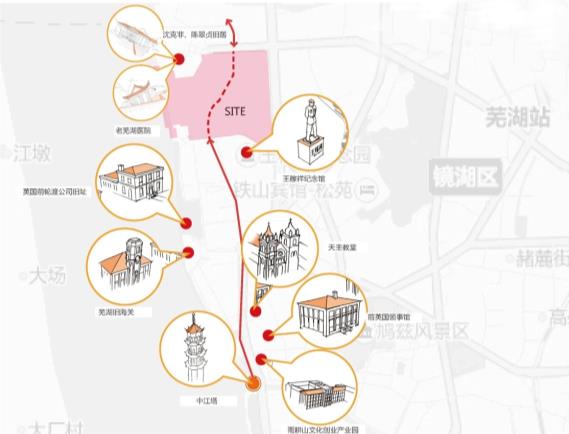

通過對(duì)這些開埠后老洋房的梳理���,荷蘭NITA(尼塔)發(fā)現(xiàn)能將許多重要的歷史建筑串聯(lián)在一條空間軸線上,南段包括有中江塔�、前英國(guó)領(lǐng)事館、天主教堂�����、蕪湖舊海關(guān)��、王稼祥紀(jì)念館等�。往北,這條開埠文化線穿越本項(xiàng)目基地���,連接北側(cè)的弋磯山醫(yī)院���、沈克非�、陳翠貞故居等�����。這條無形的開埠文化線��,是蕪湖歷史文化的重要游線���,能夠?yàn)楹芏嘞Mw驗(yàn)西方文化的游客�����,歸結(jié)出一條重要路徑���。

船廠文化

基地的開發(fā)方向之所以飽受爭(zhēng)議,是因?yàn)樗靥幨徍齑瑥S舊址����。船廠的前身創(chuàng)建于1900年,原為福記恒鑄鐵廠��,解放后�,憑著執(zhí)著和創(chuàng)新精神,在軍船車間曾成功研發(fā)了中國(guó)第一艘魚雷快艇���。毛澤東�、朱德、李鵬等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人都曾造訪過這里�����,贊揚(yáng)蕪湖造船廠為中國(guó)造船史做出的特殊貢獻(xiàn)�。

如今,船廠已經(jīng)搬遷�����,而當(dāng)年3萬(wàn)噸級(jí)的船臺(tái)���、1500噸變坡滑道、百萬(wàn)噸級(jí)的起重吊車依然靜靜的矗在原地����。隨著城市更新理念的發(fā)展進(jìn)步,大拆大建顯然已不適應(yīng)于這樣一個(gè)百年船廠的改造��。一個(gè)重要的��,具有歷史意義的場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)��,同樣留存下來的,還有一代人的驕傲和夢(mèng)想��。

基于特色文化的定制規(guī)劃設(shè)計(jì)

在規(guī)劃設(shè)計(jì)中�����,要保留原汁原味的文化特色���,就要充分尊重現(xiàn)狀肌理��,優(yōu)化空間以滿足現(xiàn)代城市的使用需求��。這就要求規(guī)劃設(shè)計(jì)師對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì)�����。在對(duì)場(chǎng)地的梳理過程中���,發(fā)掘其中的文化特色,打造演繹特色文化的主題空間�。

文化演繹:展現(xiàn)文化主題的公共空間

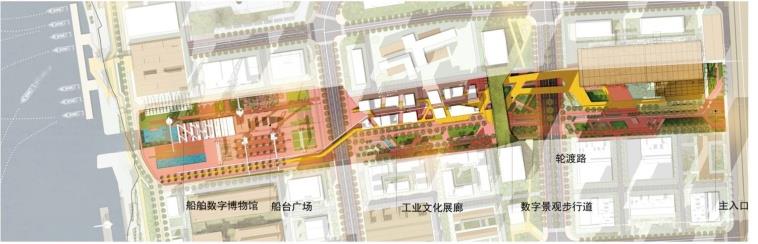

以場(chǎng)地的文化歷史和工業(yè)記憶為主線,在造船廠地塊規(guī)劃中組織了三條文化空間軸����,分別展示了不同的文化主題�����,承載了不同的空間功能�����。

工業(yè)文化記憶軸

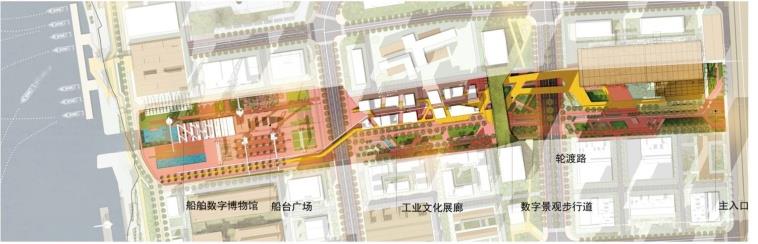

東西向的工業(yè)文化記憶軸長(zhǎng)約800米���,連接蕪湖的南北向城市干道長(zhǎng)江路為主要入口,一直向西延伸至長(zhǎng)江邊�����。軸線以船舶工業(yè)為表現(xiàn)形式�����,展現(xiàn)了工業(yè)發(fā)展的不同階段�����。

開埠文化展示軸

在對(duì)基地的梳理中���,荷蘭NITA(尼塔)的設(shè)計(jì)師發(fā)現(xiàn)一條與周邊場(chǎng)地異質(zhì)化生長(zhǎng)的道路����。經(jīng)過與當(dāng)?shù)鼐用竦脑L談��,發(fā)現(xiàn)原來它是一條長(zhǎng)江筑堤前自發(fā)堆土形成的長(zhǎng)江大堤����,是長(zhǎng)江岸線變革的印記。當(dāng)?shù)鼐用穹浅OM@份記憶能有所保留�,在規(guī)劃設(shè)計(jì)中,荷蘭NITA(尼塔)依據(jù)這條長(zhǎng)江歷史岸線和現(xiàn)狀建筑肌理�,在大提西側(cè)將城市網(wǎng)格扭轉(zhuǎn)7度,形成尊重濱水空間肌理的新網(wǎng)格�,一方面保留了城市文化的印記,另一方面也有效解決了新舊建筑和城市的布局沖突���。

以保留下來的長(zhǎng)江大堤為走向�,聯(lián)系蕪湖周邊地區(qū)的西洋建筑����, 形成一條長(zhǎng)約1公里的開埠文化開放走廊。南接坐落在獅子山上的王稼祥紀(jì)念館(蕪湖圣雅各中學(xué)舊址)��,北連弋磯山上的老蕪湖醫(yī)院,為體驗(yàn)蕪湖西洋開埠文化提供了標(biāo)志性的場(chǎng)所��。

第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后最早開埠的是中國(guó)沿海城市����,而長(zhǎng)江是西方文化進(jìn)入中國(guó)內(nèi)陸的主要途徑,通過對(duì)長(zhǎng)江沿岸城市開埠時(shí)間的梳理����,荷蘭NITA(尼塔)討論選擇了6個(gè)具有代表性的開埠城市,并以此為文化背景���,通過蕪湖傳統(tǒng)鐵畫西方玻璃彩繪相融合的中西合璧的藝術(shù)表現(xiàn)方式�����,再現(xiàn)了各大城市具有地標(biāo)性的西洋建筑��。

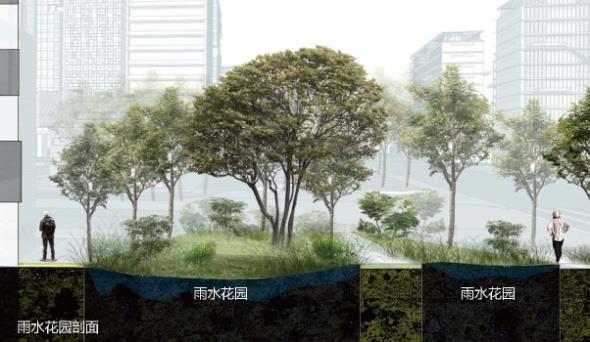

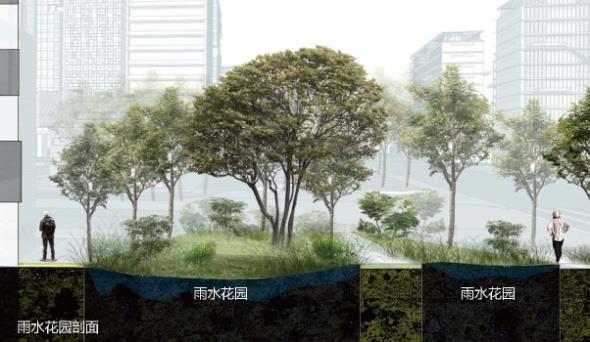

開埠文化軸通過景觀化地形的處理��,在步行道兩側(cè)采用下凹綠地和植被淺溝,既能在大雨時(shí)作為海綿體臨時(shí)蓄水�����,還能再現(xiàn)長(zhǎng)江大堤的印記和景象,成為場(chǎng)所特征的延續(xù)���。

城市濱江休閑帶

城市濱江休閑帶南側(cè)是蕪湖濱江公園����,向北是連接弋磯山風(fēng)景區(qū)環(huán)山濱水步道的重要接口���。濱水空間的開放性和連續(xù)性體現(xiàn)了蕪湖在城市建設(shè)中以民為本�,將城市最美的空間界面還給百姓的決心�。

安全性。堅(jiān)持安全性是濱水空間的首要原則���。每逢長(zhǎng)江汛期�,長(zhǎng)江沿線的各大城市都接受著城市安全的考驗(yàn)��。早在蕪湖濱江公園的設(shè)計(jì)中���,荷蘭NITA(尼塔)就嘗試借鑒了許多的荷蘭成功經(jīng)驗(yàn)�����,用不同的高差解決了親水活動(dòng)和江堤大壩之間的空間矛盾���,并通過景觀化的處理方法創(chuàng)造了“隱形大堤”��,既確保了安全��,又處理的美觀��。

生態(tài)性�����。巨輪��、大橋�、波光���、蘆葦……這些元素共同組成了荷蘭NITA(尼塔)對(duì)長(zhǎng)江風(fēng)光的美好印象�����。為了避免過度建設(shè)帶來的硬質(zhì)化的活動(dòng)廣場(chǎng)�����,本次設(shè)計(jì)將駁岸的生態(tài)性提到了原則性的高度�。除了引入不同種類水生植物��,在駁岸的材質(zhì)上也以石籠替代花崗巖�����,更能呈現(xiàn)出濱江野趣原生態(tài)的自然環(huán)境����。

文化性。濱江岸線是承載長(zhǎng)江文化的重要場(chǎng)所��,展現(xiàn)了長(zhǎng)江寬廣的胸懷和蓬勃的力量�。場(chǎng)地保留了原江面上的碼頭,將其改造為供人們休憩觀景的場(chǎng)所����,能零距離體驗(yàn)長(zhǎng)江之美。堤壩上還設(shè)計(jì)雕刻了當(dāng)年毛澤東造訪造船廠時(shí)候的珍貴影像�,向來訪者傳遞當(dāng)年船廠的恢弘場(chǎng)面

定制建筑

歷史建筑的保護(hù)與更新

從定制規(guī)劃到定制建筑,本項(xiàng)目始終將歷史和文化的要素保護(hù)繼承����、更新重組,形成代表一個(gè)新時(shí)代的文化符號(hào)��。改造完成后,由老船廠蛻變未來濱江CBD���,將成為城市更新的樣板示范區(qū)���。

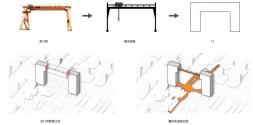

荷蘭NITA(尼塔)在設(shè)計(jì)前對(duì)基地進(jìn)行了細(xì)致的梳理,對(duì)具有文化價(jià)值的建筑逐一進(jìn)行標(biāo)號(hào)和勘測(cè)。建筑設(shè)計(jì)在充分調(diào)研現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上�,針對(duì)不同的使用功能,提出不同的設(shè)計(jì)策略:

1.對(duì)場(chǎng)地內(nèi)歷史性建筑���、塔吊等構(gòu)筑最大限度的保留�����、修復(fù)�����,傳承歷史文化的記憶�����。

2.蕪湖造船廠地塊新建的住宅樓��、辦公樓均采用預(yù)制構(gòu)件現(xiàn)場(chǎng)裝配����,高效建造�、節(jié)能環(huán)保。

3.大數(shù)據(jù)交易中心�����、地標(biāo)性建筑等�����,通過生態(tài)循環(huán)有序轉(zhuǎn)換能源���,并采用智能化服務(wù)���、管理系統(tǒng),為用戶提供高效��、低耗的辦公環(huán)境���。

4.在場(chǎng)地內(nèi)比選出5個(gè)重要節(jié)點(diǎn)���。在對(duì)歷史文化構(gòu)筑 “修舊如舊�����、補(bǔ)新以新”總體原則上��,通過對(duì)不同城市的更新案例的總結(jié)�,提出“在房子上造房子”�、“在房子下造房子”、“在房子外造房子”����、“在房子內(nèi)造房子”、“在房子邊造房子”的改造方式�����。根據(jù)規(guī)劃中產(chǎn)業(yè)功能的升級(jí)定制建筑改造方式��,以體現(xiàn)定制化的個(gè)性價(jià)值�����。

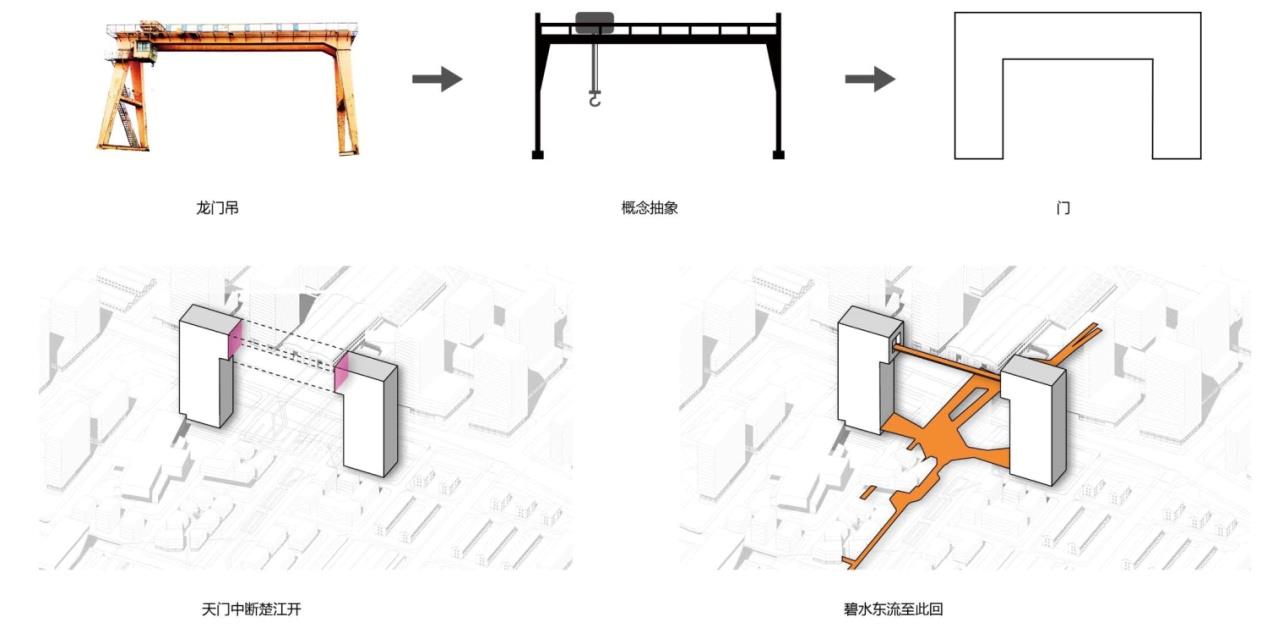

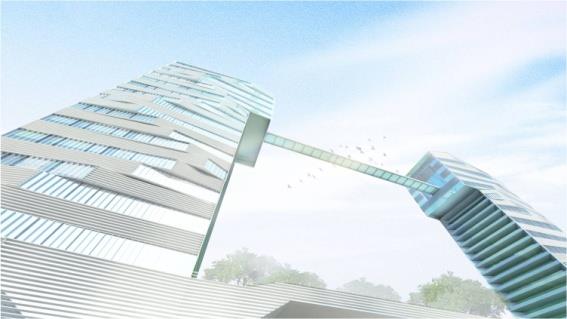

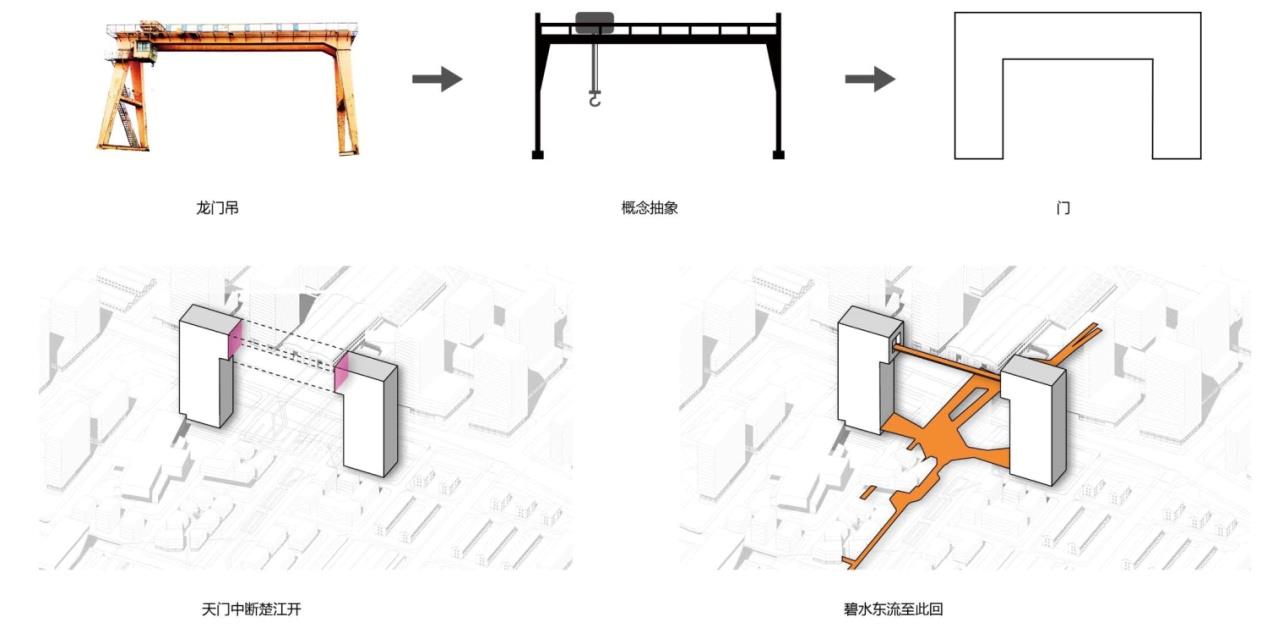

標(biāo)志性建筑對(duì)文化的凝練

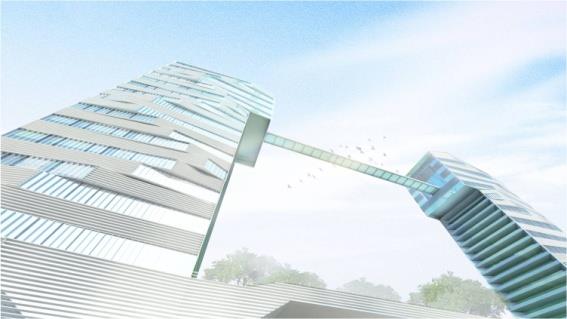

一個(gè)具有文化意義的場(chǎng)所離不開標(biāo)志性構(gòu)筑對(duì)場(chǎng)地精神的提煉��。本項(xiàng)目的標(biāo)志性建筑位于工業(yè)記憶軸和開埠文化軸的交匯處,從李白“天門中斷楚江開��,碧水東流至此回”的詩(shī)句中�����,荷蘭NITA(尼塔)領(lǐng)會(huì)其意境并獲得靈感���,以視覺傳達(dá)力極強(qiáng)的“大門”的形態(tài),高度概括了蕪湖這座城市敞開大門����,海納百川的文化精神和開放姿態(tài)。

江輪沿著長(zhǎng)江駛過��,形態(tài)清晰的大門將給來訪者留下極為深刻的印象��,場(chǎng)地內(nèi)高大的龍門吊是這組標(biāo)志性建筑的前景����,相近似的構(gòu)成語(yǔ)言讓蕪湖濱江的城市景觀界面尤為和諧。建筑立面上折痕�,在光線的折射下猶如流動(dòng)江水,和建筑相連的步行天橋一起��,構(gòu)成了陽(yáng)光下波光閃耀的長(zhǎng)江意象。

結(jié)語(yǔ)

蕪湖造船廠改造將結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)有布局����,建立長(zhǎng)江大數(shù)據(jù)中心、長(zhǎng)江航運(yùn)集聚中心��,同時(shí)引入金融�、研發(fā)中心、區(qū)域結(jié)算��、營(yíng)銷中心以及工業(yè)���、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等企業(yè)入駐���,成為以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)����、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)����;是相對(duì)獨(dú)立于市區(qū),具有明確產(chǎn)業(yè)定位����、文化內(nèi)涵��、旅游和社區(qū)功能的綜合空間�,是最形象���、最生動(dòng)�、最直觀地表現(xiàn)場(chǎng)地特色的形式�����,也是城市更新中原地塊內(nèi)涵和精神的獨(dú)特體現(xiàn)���。

版權(quán)聲明:本文由作者于景觀中國(guó)網(wǎng)發(fā)布,僅代表作者觀點(diǎn)�����,不代表景觀中國(guó)網(wǎng)立場(chǎng)�。如轉(zhuǎn)載、鏈接�、轉(zhuǎn)貼或以其它方式使用本稿,需注明“文章來源:景觀中國(guó)網(wǎng)”�����。如有侵權(quán),請(qǐng)與發(fā)布者或我們聯(lián)系����。

投稿郵箱:contact@landscape.cn

項(xiàng)目咨詢:18510568018(微信同號(hào))

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)

京公海網(wǎng)安備 110108000058號(hào)